Entre Octavio Paz y Marcel Duchamp

Monique Fong

Año

2014

Lugares

París

La India

Tipología

Memorias

Temas

Recontextualizaciones

Lustros

1950-1954

1965-1969

Monique Fong, querida Niña mágica, nos pide desde Nueva York que la Zona Paz hospede este hermoso escrito para que no ande por ahí en calidad de “huérfano”. Lo hacemos con gusto, aprovechando la traducción que hizo del francés otro amigo mutuo, Alain-Paul Mallard, a quien se deben también la introducción y las notas. (G.S.)

Nacida en París en 1926 de padre chino y madre francesa, Monique Fong fue discípula de André Breton durante los años del segundo surrealismo. En el ámbito de los cafés surrealistas conoce a Octavio Paz, a quien reconoce como su mentor. En 1951 se muda a Washington D.C. para trabajar como intérprete y traductora del Plan Marshall. En Estados Unidos conoce y traba amistad con Marcel Duchamp, amistad que perdurará hasta la muerte del artista. Fue también cercana al compositor, poeta y artista visual John Cage, cuyos escritos y diarios editó y tradujo. Es autora de Duchamp des oiseaux (L’Échoppe, París, 2008), una evocación personal de Marcel Duchamp. (A-P. M)

Pasé los cinco primeros meses de 1949 más o menos aislada del mundo, como resultado de un accidente. Las cosas se volvieron a la vez más arduas y más simples. La realidad llegaba a mí filtrada, por la familia, los amigos, los libros, la radio. En la radio escuché una mesa redonda sobre Dieu d’eau y recibí la revelación de la etnología. Por radio escuché el hermoso poema de René Char “Allégeance [1]”. Como nadie supo decirme en qué libro hallarlo, le escribí. Char me respondió, me envió Fureur et Mystère (1948) y, más tarde, otros títulos suyos.

Fortalecida por la respuesta de Char, escribí a Breton, quien ocupaba en mi vida un lugar tan importante desde que un amigo de mis padres me prestara Nadja. Me respondió con una hermosa carta en la que proponía que nos conociéramos a su vuelta a París. La mejor amiga de una de mis hermanas era, a la sazón, hijastra de Claude Lévi-Strauss y su madre me invitó, amablemente, a cenar con ellos en compañía de Breton y su mujer Elisa. Al final de la velada, Breton me instó a visitarlo en la rue Fontaine. Mi arrobamiento era total.

Pronto me vi invitada a sumarme a las reuniones del grupo surrealista. Pocas cosas habían, hasta entonces, cambiado a tal punto mi vida. Cierto, “ir al café” no hacía de uno, de la noche a la mañana, un surrealista. ¡Pero vaya que era exultante! Estaba orgullosa y, a un tiempo, vagamente decepcionada. “Aquí me limitaré repetir que el surrealismo, en el momento que conocí a Breton y a sus amigos, había dejado de ser una llama, pero era todavía una brasa” (Octavio Paz, Itinerario, 1994). Yo conocí a Breton en ese mismo momento. Sea lo que fuere, seguí yendo al café, primero todos los domingos, luego, a veces, en la semana.

Al llegar, un día entre semana, hallé a André Breton y a Benjamin Péret en compañía de un hombre y una mujer, jóvenes ambos, a quienes no conocía. Desconocidos, y visiblemente extranjeros —lo supe antes de que su acento los traicionara. Era 1949. En un París aún gris por la pobreza de la guerra, me parecieron elegantes sin ostentación, bellos uno y la otra, desenvueltos, y también diferentes. Benjamin Péret, vuelto hacía poco de México donde lo había conocido, había presentado a Octavio Paz con André Breton. Un ardor emanaba de él, un ardor poco habitual en París —una mezcla de inteligencia, calidez e ingenuidad. Su nombre no me dijo nada, pero Breton lo trataba con consideración. Lo que en ese momento contaba para mí era que fuese mexicano.

Había descubierto México en el cine de Eisenstein, y me había arrobado con ese país de encantamientos mostrado de manera sorprendente. Todo, las calaveras de azúcar, los volcanes negros bajo un cielo también de azúcar, los conmovedores rostros de los peones, una impresión de sagrado, los magueyes, la arquitectura, la muerte siempre presente. Más tarde, me habían gustado los dramas del ‘Indio’ Fernández, había leído The Ancient Maya, y descubierto después una lengua mágica, tan alejada de las nuestras —“Tuna del águila”, “Colibrí de la izquierda”, “Tierra de la escritura”, imágenes cargadas, infinitamente reversibles [2]. Había escrito dos o tres poemas sobre ese México imaginario.

Se lo mencioné, al partir del café, a ese mexicano real. Con la generosidad espontánea que demostró toda su vida, de inmediato me invitó a pasar una noche por su casa a mostrarle mis poemas. ¡La suerte que tuve de ir esa tarde al café! “El azar siempre dispone de un poeta para guiar a los jóvenes extraviados”, habría de escribir más tarde Blanca Varela, una de las jóvenes que, como yo, conocieron a Octavio Paz en París en esa época bendita [3].

Algunos días más tarde fui a su casa, sin duda a cenar. Nada recuerdo de esa primera vez, acaso porque la siguieron tantas otras. Tampoco me acuerdo qué pudo haberme dicho de mis poemas, cuántas personas había aquella noche y menos aún quiénes serían. Me acuerdo de un sentimiento desconocido de alborozo y de libertad.

Hasta que las circunstancias de vida de unos y otros nos dispersaran al cabo de unos meses, ese lugar y quienes allí se reunían serían para mí una especie de encantamiento casi constantemente al alcance de la mano. Un encantamiento que ya nunca olvidé, y que tampoco volví a encontrar. Cuando jugábamos, entre franceses, a los “juegos surrealistas”, algo tenía de ceremonial, era serio —con esa seriedad que hizo sonreír a John Cage durante los exilios neoyorquinos de la guerra. En casa de Octavio, donde casi todos los visitantes de entonces venían de América latina, se jugaba con jovialidad. Me gustaba la naturalidad con la que constantemente pasábamos de la discusión sabia a una partida de charadas, un interludio de mambo u otro baile, antes de retomar una o varias intensas discusiones. Las partidas de charadas nos hacían descubrir hasta qué punto el sentido de los gestos difiere de un país a otro. De cuando en cuando nos separábamos con la obligación de traer, al encuentro siguiente, un poema. Había hallado un hogar de elección. Traje a un joven poeta que había conocido y, casi tan pronto, a mis tres hermanas. Ni ellas ni yo volvimos nunca a deambular como lo hicimos con algunos otros por las calles silenciosas, cantando acompañadas por la guitarra de Carlos Martínez Rivas una noche de navidad al salir de casa de Octavio. ¡Qué felicidad! Y no sólo para mí. Muchos de nosotros nos volvimos a ver, en distintos puntos del mundo y a través del tiempo, con o sin Octavio. Nuestra amistad pasaba por él, por una nostalgia compartida de esa época, tan corta sin embargo.

Había un nudo de personas, jóvenes las más, llegadas con una beca de la Unesco o de alguna otra institución, a descubrir París, inaccesible durante los años de la guerra. Recuerdo sobre todo a un pintor peruano, Fernando de Szyszlo, y a Blanca Varela, su mujer, también poeta, que siguieron siendo mis amigos, y a dos poetas de Nicaragua, Carlos Martínez Rivas, cuya poesía Octavio ya admiraba, y Ernesto Cardenal, mejor conocido fuera de su país por su compromiso político. Tantos otros visitantes —«mujeres bellas que seducían y hombres llenos de ideas que también seducían» (Blanca Varela)— de quienes recuerdo sobre todo los nombres. Es curioso, pero nunca coincidí ahí con quien fuera el gran amigo de Octavio Paz, Kostas Papaioannou, el filósofo griego. Lo conocí en un atelier de la rue Daguerre al que Octavio me llevó dos o tres veces.

Ese lugar tan lleno de incentivos quedaba a una media hora de marcha de la casa en que entonces vivía y, cuando iba sola, Octavio me acompañaba al terminar la velada. Tenía, naturalmente, la inteligencia y la curiosidad que conservó toda su vida. Tenía, ya, una sorprendente y múltiple erudición. Esos paseos se volvieron para mí en una verdadera educación —que años más tarde otro mexicano calificara de “educación poética”. Yo no conocía, por ejemplo, más que la poesía francesa y, un poco, la de lengua inglesa, que había estudiado en el colegio. Ni siquiera la norteamericana. Gracias a él, de pronto oía hablar de todo, o así me parecía. Poetas para mí desconocidos que me conminaba a leer: Stephen Spender, Antonio Machado, Ezra Pound, Cesar Vallejo, Hart Crane, D. H. Lawrence, San Juan de la Cruz… Cuando viajé a Inglaterra de inmediato compré los Cantos de Pound. Pero, ¡si hubiera sido sólo la poesía! Me hacía conocer también las mitologías, la política, la historia, tal y como él las decantaba. Nunca olvidaré el día en que, caminando a lo largo de las rejas de la alcaldía del 16ème arrondissement, me explicó lo que habían sido los procesos de Moscú. En otra ocasión, me refirió su horror cuando supo de la envergadura del Gulag, que no se llamaba aún Gulag. No capté toda la valentía de su actitud. En esa época no se podía ser “de izquierda” y criticar a la Unión Soviética. Era jugar el juego de los imperialismos. Y Louis Aragon no era el único que vigilaba a quien lo hacía.

Octavio era ajeno a obediencias, asumiendo el aislamiento que ello a menudo podía provocar. «Siempre tuvo razón», reconocería más tarde Fernando de Szyszlo, lamentándolo casi. Era clarividente y ningún ataque a la libertad escapaba a su vigilancia. Y se equivocó aún menos puesto que reconocía sus ignorancias. Muchos años más tarde, después de la masacre de Tlatelolco y su renuncia, sería desterrado de las publicaciones oficiales y se le negaría la oportunidad de dar clases en la universidad.

Pero todavía no estábamos en ello. ¿Sólo porque todos éramos jóvenes nos sentíamos llevados por cierta esperanza? Los franceses de aquel grupo habíamos sido liberados y nos parecía que ello iba más allá que la partida del invasor.

Sabedor de mi ignorante fascinación por México, Octavio me lo platicaba. Me explicaba incansablemente el fanatismo, la resignación, el secreto, la violencia —la belleza. Era una introducción viva a El laberinto de la soledad. Cuando los primeros ejemplares llegaron a París, me dio uno para que prosiguiera con el descubrimiento y aprendiera español. Le había yo dicho que mi nombre, en chino, significaba “viento” y la dedicatoria reza: “Para Mónica, Viento, Aire, Sol, con el cariño de Octavio”. Tantos años después me cuesta creer que haya yo tenido tanta suerte. Quisiera poseer una memoria más precisa, más sabia, haber tomado notas. Recuerdo los cautivadores acercamientos conceptuales entre Quetzalcóatl, un sol azteca u otro, y la reacción de Moctezuma a la llegada de los españoles; tantos nombres que yo no conocía, o conocía tan poco, y que Octavio inscribía sin esfuerzo alguno en un universal abstracto. Podría volver a encontrar los hechos en los libros, pero ya no mi emoción de entonces ante una historia tan sorprendente y sus inagotables repercusiones.

A causa de esa pasión mía por México me llevó una vez a una conferencia sobre los lacandones de Chiapas. Llegó contrariado porque el Consejero lo había reprendido por utilizar una máquina de escribir de la embajada para pasar en limpio sus poemas. Su respuesta: “Un día estará usted orgulloso de que Octavio Paz haya pasado en limpio sus poemas en esa máquina”. No sé ya lo que el Consejero le contestó. Lo que sé, es que conté la anécdota a Szyszlo, años más tarde. Comentó, y es justo, que desafortunadamente el renombre llega cuando el Consejero o sus pares ya están muertos.

Más que opinar, yo escuchaba: tenía todo por aprender. La mitología azteca no era, ni por mucho, la única de la que él me hablaba. Aún no conocía Octavio el Oriente, pero Diana “gozne del mundo, apariencia que se disipa y reaparece” fue una vez largamente evocada para comprender acaso a la fascinante y peligrosa Elena Garro. Al escribirlo, pienso en el lugar que ocupa el gozne, la idea del gozne, en el segundo libro que escribió, mucho más tarde, sobre Marcel Duchamp. La intuición de la articulación de las cosas fue siempre uno de sus instrumentos. Pero toda esa seriedad no impedía que fuéramos a escuchar a “Les Frères Jacques” al Saint-Germain des Prés de aquellos tiempos, hoy legendario.

“Generoso” es un término que vuelve, una y otra vez, en las reminiscencias de unos y otros. Octavio descubría constantemente y hacía don de sus descubrimientos. Dialogaba con sus lecturas, y las conversaciones que suscitaba en torno a ellas enriquecían aquel diálogo y los otros. “Octavio trae ese día, como siempre, un regalo, que puede ser una idea, un libro, una pregunta, una noticia” dice, una vez más, Blanca Varela. Es lo que sentíamos todos, todos esos jóvenes que éramos y a quienes tanto daba. Además de los regalos que ella enumera, además de los poemas que escribía y compartía, Octavio nos ayudaba. Desde París, halló un editor a los poemas de Blanca. El prefacio que escribió para ella realiza el inventario de todo lo que compartimos: “Creíamos en la eficacia de la palabra, en el poder del signo. El poema o el cuadro eran exorcismos, conjuros contra el desierto, conjuros contra el ruido, la nada, el bostezo, el claxon, la bomba. Escribir era defenderse, defender a la vida. La poesía era un acto de legítima defensa. Escribir: arrancar chispas a la piedra, provocar la lluvia, ahuyentar a los fantasmas del miedo, el poder y la mentira. Había trampas en todas las esquinas. La trampa del éxito, la del ‘arte comprometido’, la de la falsa pureza. El grito, la prédica, el silencio: tres deserciones. Contra las tres, el canto. En aquellos días todos cantamos”. Me gustaría citar todo ese prólogo que Octavio escribió, algunos años más tarde, sobre aquel periodo [4]. Nadie lo ha descrito tan bien.

En 1950, Breton y el grupo surrealista trabajaban en un Almanaque surrealista del medio siglo [5]. Aunque Octavio Paz hubiera afirmado varias veces que él no era un surrealista, Breton le pidió un poema. Entregó “Mariposa de obsidiana”. No recuerdo por qué Breton decidió que yo lo traduciría. Yo no sabía español. Una de mis hermanas lo había estudiado en el colegio; ella me ayudaría. Benjamin Péret, quien había pasado en México la guerra, revisaría el resultado. El resultado es decoroso —más tarde volví a hacer la traducción, ya sola, por mi propio placer. Resulta extraordinario que la poesía, el poema, hayan salido airosos de todo eso. Recuerdo todavía mi felicidad al ir descubriendo, palabra por palabra, que mi amigo mexicano era un gran poeta. Él me explicó Tonántzin y el lago de Texcoco [6].

Aunque llegué relativamente tarde a lo que Blanca Varela llamaría después una tertulia, fui quizás la primera en dejarla. En la primavera de 1951 partí a trabajar en los Estados Unidos. Por un año, creía. Me parecía tan imposible que unos y otros nos reencontráramos que partí sin la dirección de nadie.

Al poco de llegar a los Estados Unidos conocí a Marcel Duchamp. Su renombre de entonces nada tenía de lo que es hoy. Resultaba natural frecuentarlo si uno era, de cerca o lejos, un surrealista. Yo vivía en Washington, pero casi cada vez que venía a Nueva York pasaba a visitarlo. También con él deambulé mucho, descubriendo una ciudad tan diferente de la mía; mucho aprendí de su magisterio “insidioso y analógico”.

Marcel Duchamp y Monique Fong jugando al ajedrez en el estudio del artista, 210 West 14th Street, Little Spain, New York. 12 de enero de 1952.

Al cabo de un intervalo de ocho años o más volví a encontrarme con Octavio en París. Habría de volver a verlo en Washington, en New York, en Pittsburgh y en México, aunque nunca en Delhi donde vivió largo tiempo y creó, imagino, un foco parecido al de París. A pesar de sus invitaciones, nunca conseguí ir.

De Delhi me escribió por primera vez algunas líneas sobre Marcel Duchamp. En una carta de 1965 me contaba haber conocido a John Cage durante la gira mundial de la compañía de Merce Cunningham el año anterior: “A mí Cage me conquistó plenamente: una mezcla de Satie y Bashô”. Yo, por mi parte, había sufrido un verdadero flechazo al leer Silence, su primer libro, y pensé que debía darse a conocer en Francia. Le había escrito. La suerte quiso que Cage le hablara de mí a Octavio, quien le dijo que me conocía y le aconsejó se asegurara de que yo misma hiciera la traducción. En la carta en cuestión, Paz escribe: “Y a propósito de arte y artistas modernos: la figura de Duchamp sigue conservando para mí toda su fascinación enigmática, sobre todo ahora que muchos de sus hallazgos se han vuelto del dominio público. Pero lo que hacía únicos a sus hallazgos no era el ser hallazgos, ocurrencias más o menos felices, sino el hombre —el enigma— que les confería el valor de lo irrepetible… Duchamp, al revés de Picasso o de Ernst o Miró, no es un camino: es el extremo límite, el muro que hay que saltar o perforar”.

A finales del año siguiente, Octavio enviaba a Marcel Duchamp su primera tentativa de comprender el enigma, Marcel Duchamp o el castillo de la pureza. Le sugería, si no leía el español, que pidiera ayuda a algún amigo, a mí por ejemplo. Y fue justo el momento en que, por azar, me había convertido, en Nueva York, en su vecina.

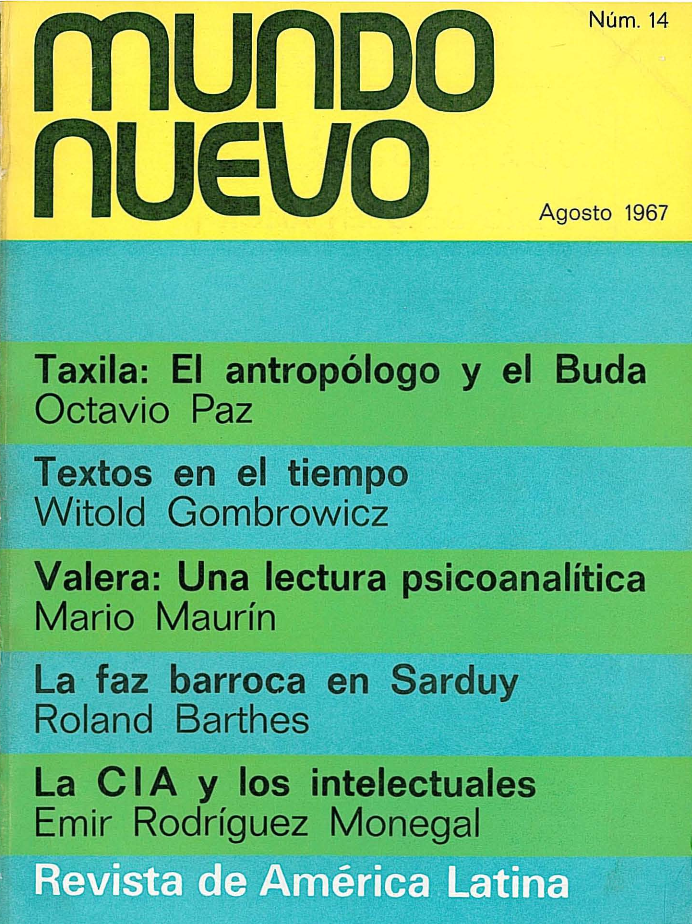

El 6 de enero de 1967, día de la fiesta de reyes, fuimos a casa de los Duchamp a conocer el texto. Duchamp, que había pasado un año en Argentina durante la Primera guerra, sabía español; su mujer, no. Ofrecí hacer una lectura en francés a libro abierto, que podríamos grabar, lo cual resultaría más rápido que una “verdadera” traducción. Duchamp pidió prestado un magnetófono e informó a Paz. Las cosas se hicieron con relativa rapidez tomando en cuenta la tecnología de la época y, un mes más tarde, recibí una primera misiva de Octavio: “Hace tres días, me encontré con la carta de Duchamp (me alegró muchísimo), en la que me cuenta que pudo leer mi texto y que tú preparas una traducción que será grabada en un magnetófono Sony. Espero la cinta con impaciencia… Por supuesto, me da muchísimo gusto que tú, espontáneamente, te hayas brindado a traducir mi ensayo”. La carta es de tres páginas, dactilografiadas. En ella evoca ya una eventual publicación del ensayo en francés. Demasiado largo para un artículo de revista, demasiado corto para un libro, aparecería en español en la Revista de Bellas Artes. Octavio responde también a todo tipo de detalles, como haría para el resto de esa traducción y la siguiente. Me parece admirable que estuviera dispuesto a tomar en cuenta mis sugerencias.

La cinta que Octavio esperaba “con impaciencia” se tomó su tiempo y debió escribirle a Duchamp, a quien aún escucho comentándome “es impaciente, ese señor”. Con la geografía, que nos mantenía lejos los unos de los otros y a todos lejos de París, tuvo muchas otras ocasiones de impacientarse.

No recuerdo que nos demoráramos mucho con la revista que preguntaba si el texto era «un análisis que deslinda la obra de la leyenda». Me parece además que aquella no era una revista ilustrada, aunque Octavio concedía una importancia capital a las ilustraciones que Duchamp había prometido entregarle. En mi agenda de aquellos tiempos encuentro toda clase de nombres y direcciones: L’Œil, Connaissance des arts, Métro, Art International —pero si alguien les escribió, esa no fui yo. Duchamp me aconsejó que consultara a Robert Lebel, autor del ineludible Sur Marcel Duchamp, quien tenía sobre nosotros la enorme ventaja de estar en París. Respondió muy pronto, pidiendo precisiones.

La búsqueda de una revista pronto cedió lugar a la idea de una monografía abundantemente ilustrada, y a la búsqueda, por consiguiente, de un editor. En la sola fuente de que dispongo —las cartas de Octavio— se hallan diversos nombres: Skira, quien habría quizás publicado el texto en varios idiomas, Le Soleil Noir, Pauvert, Le Terrain Vague —los editores a los que Octavio había pensado cuando quise traducir a John Cage.

Todo era aún más o menos virtual cuando Octavio mencionó por vez primera a Claude Givaudan. «No sé si lo conozcas. Es un muchacho que ha editado varios libros-objetos y que acaba de abrir una galería de escultura en Paris… Givaudan tiene mucho entusiasmo y estoy seguro que le interesaría publicar mi texto en tu traducción. Hoy mismo le escribo”. Estábamos en marzo de 1967. Givaudan preparaba su memorable exposición Ready-mades et éditions de et sur Marcel Duchamp. Al final de su carta, Octavio agregaba una amigable reflexión manuscrita: «Me dio mucho gusto saberte cerca de Duchamp”.

La impaciencia no tardaría en reaparecer. Un mes después, Octavio no había recibido ni una sola respuesta. Varias cartas, enviadas al mismo tiempo a varias personas, se habían extraviado, y a principios de mayo mandó el telegrama que me siguió hasta Florida para decirme que Givaudan necesitaba urgentemente la traducción escrita para que el libro pudiera salir al momento de la exposición. “Será un libro sencillo”. Se inquietaba, amablemente, por mis honorarios proponiendo incluso compartir conmigo sus derechos de autor. No quedaba ya tiempo de modificar el texto, que contenía detalles destinados a un público de lengua española, acaso superfluos.

No sé qué habrá querido decir Givaudan con “un libro sencillo”. El que publicó es quizá simple para un “libro-objeto” pero tomó demasiado tiempo para salir durante de la exposición, e incluso para los ochenta años de Duchamp. El libro mismo, abundantemente ilustrado por Duchamp, iba acompañado de una serie de dieciséis láminas de acetato transparente en las que figuran, en serigrafía, las sombras blancas de dos ready-mades. Había que ensamblarlas en orden para reconocer la Rueda de bicicleta sobre un taburete (1913) y el Porta botellas (1914). Para abril de 1968, Paz aún no había recibido un ejemplar.

Durante mucho tiempo, bastó con decir “68” para evocar, como se dice en inglés, the year that was. En los Estados Unidos, dos asesinatos de grandes consecuencias; en París, revueltas históricas; en México, “los acontecimientos”… Para Octavio, fue además el año de la muerte de la hermana, cuñado y sobrino de su joven esposa en un accidente aéreo —y el año de las consecuencias personales de “los acontecimientos”. Aún se pregunta uno por qué curiosa distracción el Comité Olímpico le pidió que escribiera un poema exaltando al espíritu olímpico. De entrada, se rehusó. Después de lo que en sus cartas denominaba “el giro reciente de los acontecimientos”, escribió un poema dedicado a un par de amigos norteamericanos, México: Olimpiada de 1968. Renunció a su puesto de embajador y debió afrontar toda clase de incertidumbres: “No sé si debo regresar a México o si seré más útil fuera”. La muerte de Duchamp —2 de octubre de 1968— lo afectó menos directamente que otras.

Durante una de sus primeras estancias en Harvard, le envié un texto sobre él, inspirado en un ensayo suyo que me gustaba mucho: “Recapitulaciones”, de Corriente alterna. Le desagradó. Me llamó por teléfono para decirme que lo hallaba inútil, sin darme mayor explicación. Nunca publiqué el texto, pero nuestra amistad atravesó un eclipse de varios años.

Un buen día, sin previo aviso, llamó por teléfono. Había escrito un segundo libro sobre Marcel Duchamp, mucho más largo, y quería que yo lo tradujera al francés. Nada de andar buscando editores esta vez. Tampoco estaría el problema de las ilustraciones, ni una correspondencia triangular con Duchamp. El libro tenía la extensión requerida y los escritos de Octavio Paz los publicaba ahora la editorial Gallimard, sin duda la más respetada en Francia. De una de sus cartas deduzco haberle sugerido dar como título al ensayo (que retomaba también, revisado, el primero) L’Apparence mise à nu par Marcel Duchamp, même. “Tu opinión sobre el título me ha quitado un peso de encima… Se me ha ocurrido modificarlo un poco: L’Apparence mise à nu par Duchamp, même… ¿Qué te parece? A mí, te lo confieso, me gusta mucho. Es una síntesis de mi ensayo —la obra de Duchamp gira en torno al gozne Apariencia/Aparición— e introduce una nota de metaironía”. La sugerencia, al final no fue retenida: el título del original es Apariencia desnuda, el de la traducción, Marcel Duchamp: l’apparence mise à nu… Una vez más, tratamos de hacer coincidir la publicación del libro con una exposición —en este caso, la primera retrospectiva Marcel Duchamp en Francia con que se inauguraba el Centre Pompidou. Esta vez estuvimos a tiempo.

La duchampología tomaba vuelo y Paz se preguntaba cómo sería acogido su libro. “Tengo curiosidad —¿Cuál será la reacción —si es que hay una reacción— de los llamados ‘especialistas’? Mi libro va un poco contra la corriente y contra la imagen —falsa a mi juicio— que los ‘adeptos’ se han hecho de Duchamp”.

La imagen y el mito no han hecho sino crecer. A los testimonios y recuerdos los sepulta una masa de glosas. Haber sido amigo de Duchamp pesa menos que ser un Duchamp scholar, como nos dijeron, a una amiga y a mí, al poco de su muerte.

Al releer estas cartas comparo a esos dos ‘puntos cardinales’ de mi juventud. Me divierten sus contradicciones. “¿Piensa usted que debería yo leer a Nerval antes de morir?”, me preguntó Marcel Duchamp al poco de conocernos. Quería hacerme ver la inanidad y el estorbo de un exceso de lectura. Es verdad que leía poco. No había ni terminado de cortar las páginas de Arcane 17, de Breton, que a mí me parecía un libro del que uno nunca se repone. Me dio, para que me los llevara, cantidad de libros escritos sobre él. Daba la impresión de no necesitar leer, de ser invención pura. Octavio leía constantemente, obsequiaba sus lecturas a sus amigos. Sus diálogos sobre sus lecturas se convertían a veces en libros que a su vez obsequiaba. Hacía y se hacía preguntas sin fin. “Es claro que hay elementos alquímicos en Duchamp, como hay elementos de neo-platonismo y ecos, en su erotismo, del amor cortés. Los más importantes, a mi juicio, son los neoplatónicos… Lo mismo debe decirse sobre las especulaciones sobre la cuarta dimensión. Pero Duchamp no debe haber leído a los filósofos neoplatónicos como no leyó a los poetas provenzales ni a los alquimistas: Duchamp es parte de una tradición. Esto es lo que he querido mostrar desde el principio…”. Dudo, en efecto, que Duchamp haya leído a algún neoplatónico.

Octavio tuvo, no obstante, la generosidad de escribirme: “Tu texto sobre Duchamp me gustó de verdad. En realidad, así es como habría que escribir sobre él. Tienes razón: leyenda y misterio no son palabras que deban aplicarse a Duchamp. La que conviene es transparencia – la palabra más misteriosa del lenguaje [7]”.

Marcel Duchamp o “la transparencia pasada en claro”.

Nueva York, febrero del 2014

Traducción y notas de Alain-Paul Mallard

[1] Se refiere al libro de Marcel Griaule Dieu d’eau. Entretiens avec Ogotemmêli, 1948, todo un clásico de la literatura etnográfica, en el que se exploran las estructuras del pensamiento sagrado entre los Dogon (Mali). N. del T.

[2] Libro de divulgación (1946) del arqueólogo y epigrafista norteamericano Sylvanus Morley. N. del T.

[3] Varela, Blanca “El azar siempre dispone de un poeta para guiar a los jóvenes extraviados”, Ínsula, número 532/533 abril-mayo de 1991, p. 13.

[4] El prólogo a la primera edición de Ese puerto existe (1959) de Blanca Varela

[5] Almanach surréaliste du demi-siècle, número especial de La Nef, marzo-abril de 1950, no.63-64, Éditions du Sagittaire.

[6] Véase ‘Mariposa de obsidiana’ en ¿Águila o sol?

[7] El texto de Monique Fong al que Paz hace referencia es “Marcel Duchamp”, publicado en el número de mayo-junio de 1967 de Les Lettres Nouvelles, la revista de Maurice Nadeau. [N. del T.]