Las poesías mexicanas de Jean-Clarence Lambert

David Noria

Tipología

Memorias

Temas

Recontextualizaciones

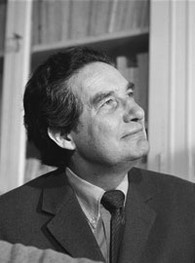

El poeta, traductor y ensayista Jean-Clarence Lambert nació en París en 1930. A sus dieciocho años en Estocolmo descubrió en la revista Fontaine el poema “Sueño de Eva” de Octavio Paz. “Aprendí el español —declarará más tarde— para leer la poesía de Octavio Paz y al traducirla”. Ambos se conocieron dos años después alrededor de André Breton, por entonces tan calumniado por los “surrealistas revolucionarios”. El laberinto de la soledad, Águila o sol y Libertad bajo palabra encontrarían en el joven Jean-Clarence su traductor al francés y principal entusiasta entre las revistas y los escritores parisinos. En otro sentido, la amistad con Paz debió empezar a darle cuerpo a una serie de evocaciones mexicanas que Lambert ya traía consigo y que venían trabajando su imaginación: “País de una revolución triunfante, Eisenstein: Que viva México, Breton, Trostki ‘la independencia del arte’, maya, azteca, Oaxaca…”.[1]

II

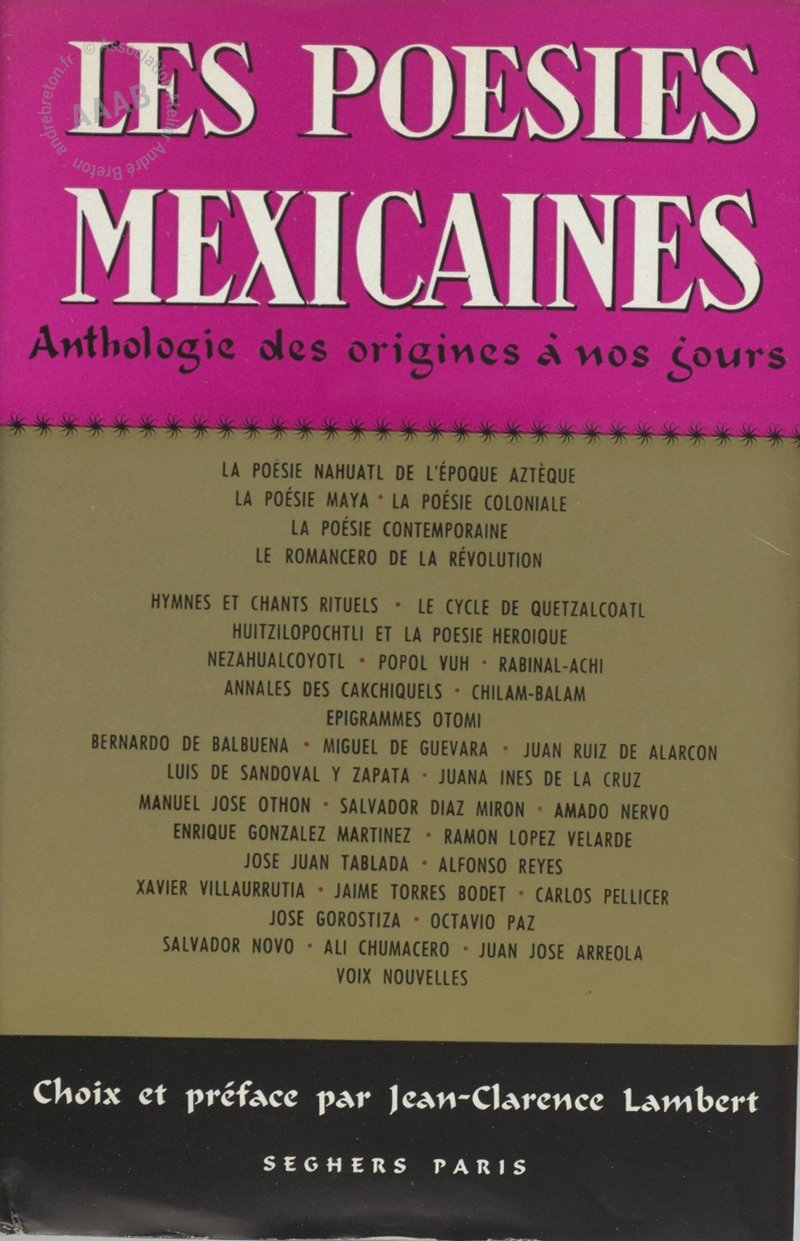

Lambert visitaría México por primera vez en 1957. Fruto de aquella estancia, publica su primera gran obra Les poésies mexicaines, Anthologie des origines à nos jours, choix et préface par Jean-Clarence Lambert, Seghers, Paris, 1961, 322 p., con el siguiente epígrafe de Antonin Artaud: “Hay en México, perdida en los flujos de lava volcánica, ligada al suelo, vibrante en la sangre india, la realidad mágica de una cultura en la que poco haría falta sin duda para prender de nuevo materialmente los fuegos”. En efecto, la antología —de la que Lambert en su prólogo se presenta apenas como “redactor”— está construida con la visionaria certeza, primero, de la importancia radical del mundo indígena y sus lenguas, y luego de la existencia de dos grandes períodos de la poesía mexicana en español, el colonial y el independiente, éste último donde se redescubre precisamente el legado espiritual del México antiguo. El solo índice es elocuente de la magnitud del proyecto, que se valió entonces de los últimos estudios sobre el mundo prehispánico (Garibay, Caso, Séjourné, etc.), al paso que, para la época moderna, desplegó un criterio riguroso, ceñido y orientador. Si algunos años antes Alfonso Reyes, lamentando la laxitud de las antologías literarias en Hispanoamérica, podía decir que “el fárrago nos condena”, la antología de Lambert, por el contrario, asumió la responsabilidad de ofrecer al lector francés obras seleccionadas sin las tentaciones que a veces padecen los nacionales por falta de perspectiva o exceso de complacencia. Othón, Díaz Mirón, Nervo, González Martínez, López Velarde, Tablada, Reyes, Villaurrutia, Pellicer, Gorostiza, Torres Bodet, Novo, Paz, Chumacero, Arreola, Rosario Castellanos, García Terrés, Sabines y Montes de Oca componen la formación sinfónica de un canon moderno que se complementa con el repertorio colonial de Balbuena, Miguel de Guevara, Juan Ruiz, Luis de Sandoval y Zapata y sor Juana. Destaca además un apartado de “poesía popular” con corridos de la Revolución.

Además de la compilación y el prólogo, Lambert se ocupó de la traducción al francés de la poesía náhuatl a partir de los trabajos del padre Garibay, añadiendo introducciones particulares a épocas y autores para formar, en realidad, un libro independiente —de cerca de cien páginas— dentro de la propia antología (no en balde Lambert se acercará después, con estas credenciales, a la corriente norteamericana de la etnopoesía). Así, más cerca de la poesía que de la academia, elaboró una verdadera tesis que lo avalaría a partir de entonces como un agudo mexicanista, en los que Francia ha sabido ser pródiga… Para la selección de la poesía maya incluyó, sobre todo, las traducciones de Georges Raymaud y de Benjamin Péret, y para las épocas posteriores congregó una legión de traductores (Darmangeat, Noulet, Pomès, Levis-Mano, Leclercq, Mandiargues, etc.) que nos hace pensar en la diligencia del joven Lambert por encontrar, de haberlas, traducciones publicadas, pero también en su labor de convencer a los hispanistas franceses de contribuir en esta empresa.

El título Las poesías mexicanas sugiere que no se trataba de un florilegio convencional. Vista a la luz del prólogo, bien podría decirse que ésta es una antología de talante filosófico (del mismo modo que Poesía en movimiento lo será años después). En efecto, el traductor de El laberinto de la soledad y el viajero por el México profundo ha comprendido que este país —su realidad, sus manifestaciones culturales— exigen una visión poderosa y nueva, que tome en cuenta las muy diversas “proporciones” lingüísticas, geográficas, cronológicas y culturales. En este sentido, es como si la elección del título “poesías mexicanas” denotara, como se verá, no tanto y no sólo un aspecto literario —a lo que mejor correspondería “poemas mexicanos”— sino a las facultades creadoras que habitan y laten en México y que Jean-Clarence Lambert logró reconocer y plasmar en esta obra. Así, Las poesías mexicanas, que vale tanto como decir las creaciones de México, es una síntesis mayor, histórica, cultural y profética; un contraveneno al “Occidente extenuado”, bajo la forma de una ascesis comparable, por medio de la poesía, a la que su admirado y seguido Artaud había emprendido “en el terreno”.

Octavio Paz en París

IVSupe por primera vez del mejor amigo de la poesía mexicana en Francia por uno de los mejores amigos de la poesía francesa en México, Adolfo Castañón, quien encontró a Lambert en la ceremonia de entrega del Nobel a Octavio Paz en Estocolmo en 1990, y quien a su vez tradujo un libro suyo, Praxis de la poesía, donde se reúnen ensayos y poemas de tema mexicano, entre otros, y que es una carta secreta de navegación entre las aguas de la literatura y el arte modernos. Acaso estos diálogos intergeneracionales cruzados y entrecruzados tengan su origen en el propio Estocolmo, pero en 1948 cuando Lambert, entonces de dieciocho años, llamado él mismo a ser un gran poeta, se propone aprender español a raíz del poema de Octavio Paz “Sueño de Eva”, luego titulado “Virgen” por sugerencia del propio Jean-Clarence, y donde se lee: “sobre la alfombra junta las figuras/ de su rompecabezas infinito”[2]. Una cara de este rompecabezas cristalizaría en el Trésor de la poésie universelle, acaso el primer atlas poético del mundo, publicado por la Unesco en 1958, adelantado por Roger Callois y el propio Jean-Clarence Lambert.

V

A continuación ofrezco mi traducción íntegra del prólogo de Les poésies mexicaines, documento poco conocido entre nosotros pero irrecusable no sólo para el estudio y la lectura de la poesía en México, sino aún para la práctica mortal que consiste en escribirla. Al revisitar esta obra a cincuenta y nueve años de su aparición se descubren, a la par, una lección literaria y ética, impulsada por el reconocimiento del otro, así como los asideros más firmes que poseemos. Es éste el mejor testimonio de un trabajo perenne en las coordenadas que arrojó sobre el sentido creador de la poesía mexicana. Sentido como orientación, pero también como gusto, buen gusto[3]. El pensamiento de Jean-Clarence Lambert nos devuelve ambas categorías.

Jean-Clarence Lambert

El destino de la poesía en Francia está ligado al destino de la lengua que le da unidad, por otra parte menos evidente en el paisaje o en la historia, que frecuentemente no hace sino soldar, entre dos tormentas, los suelos y los cielos. Pero Chrestien de Troyes, originario de Champaña, pudo recoger los ecos del bosque céltico, y Rimbaud, de las Ardenas, continuó al muy parisino Baudelaire y precedió a Valéry el provenzal. Mil y un años de un canto como ininterrumpido se revelan de una sola genealogía, cadena fabulosa o todo un río, con sus manantiales y sus claras cascadas, sus tierras irrigadas, sus riveras largamente gastadas –y bajo nuestros ojos la construcción de un estuario en movimiento, de últimos meandros y de las mareas venidas a veces del otro lado de la tierra para remontar muy alto en el río… De Philippe de Thaun a Saint-John Perse, de Maurice Scève a Paul Éluard, de Villon a René Char, la secuencia es dinástica, y es ella quien ha inventado, acto tras acto, este gran espectáculo de la poesía francesa, al fundar sus leyes, celebrarlas y ridiculizarlas alternativamente. Tenemos pues esta evidencia demasiado simple: que la poesía francesa es la obra de los poetas pasándose el relevo, y que su lugar, el único y verdadero lugar de su curso, es el lenguaje de una comunidad definida de hombres.

En México ocurre algo muy diferente, y la poesía no es una ni está encarnada en una sola lengua: ha recomenzado varias veces, bajo uno u otro de estos climas geográficos y culturales que se han sucedido, que se suceden, mezclando sus crepúsculos y sus auroras. Y ella no es sólo la lengua de los poetas, sino también de los dioses, de los elementos: el hombre, el poeta, el chiclero, no es nunca el maestro. En México hay lluvia, hay miedo y fuerzas vivas como en pocos países del mundo… Hay una realidad que quiere ser nombrada —la más vasta, la más virgen, la menos dominada, la más exigente. Acercarse a la poesía mexicana en el mismo espíritu que nos permite en otra parte concebir una “historia literaria” con un desarrollo lineal y jalonado es ir a fracasar de fijo.

La naturaleza habla en primer lugar —el espacio, y no es un lugar en la cabeza de los hombres—. Entre el Río Bravo del norte, que divide acaso la América histórica —la anglosajona de la indolatina—, pero que no significa gran cosa en el desierto ocre y desecado; entre este río fantasma y la jungla maya del sur donde acaba, en una humedad venenosa, México y comienza, dicen los atlas, Guatemala, ¡se escalonan tantos paraísos e infiernos y tantos estilos humanos! Uno se pregunta quién será tan absurdo como para querer reducir todas estas proporciones de vida a un denominador común. México es la profusión misma. Es a la vez, contradictoria y complementariamente, la muerte blanca y la podredumbre irritada, el sol implacable y la lluvia disolvente, la nieve eterna y el bochorno eterno, la ola verde, lánguida y el viento afilado del altiplano, la convulsión y la pereza, el volcán que enrojece como una herida jamás cerrada y la pirámide inconmovible, pesada sobre el enigma de sus entrañas. Es el silencio de la tierra muerta, muerta de sed y el rumor enloquecedor de los árboles sobrecargados de lianas y de flores parásitas, de pájaros azules y amarillos, de monos que silban, de serpientes. Es la sangre que dejaba pegajosos los peldaños de los altares aztecas y esos tejidos impalpables hechos de plumas preciosas. Es la risa del cráneo y el vuelo balbuceante del colibrí. Es la ebriedad terrible de la savia del agave y la reserva sombría del campesino. Es la danza mágica, la fiesta loca, el estrépito multicolor de los fuegos artificiales y la pistola descargada hacia las estrellas –y el sollozo de la guitarra ronca–. Es el muro blanqueado de cal y la acumulación obscena del barroco maya o colonial. México es todavía la tierra de los dioses, de la alianza de los dioses y los hombres y de la traición de los dioses y de la venganza de los hombres. Uno de los países más viejos del mundo y de uno de los olvidos más desdeñosos. Se lanzan excavadoras en la selva virgen y se desentierran cabezas gigantes esculpidas en basalto por una raza conocida hasta ahora sólo por los cuentos míticos: los olmecas, los primeros hombres… México está angustiado además: lleva las máscaras que se burlan de su angustia y que aterrorizan. Fácilmente ciego de odio, se deja desarmar no menos fácilmente. Heroico hasta el juego inocente, vive en el miedo y el estremecimiento: miedo del diablo o del fin del mundo. Camina a pies descalzos buscando por todas partes ángeles y pisoteando de hecho serpientes de mordedura fulminante. ¡Calamidades y milagros! Sea que aúlle o se calle, guarda su secreto de revuelta y de orgullo, de maldición y de blasfemia, de amor y de sufrimiento. Ningún país ama más ni sufre más… Inagotable México. Inmemorial. Difícil. Real en sus más increíbles apariciones. Mítico hasta en su presencia misma, en su evidencia.

Mítico sobre todo —como para nosotros Grecia puede serlo todavía, y el desierto del Cercano Oriente—. Lean a D. H. Lawrence, lean a Artaud, lean a Péret, que ellos tres, entre otros, descubrieron a México, en tanto europeos desilusionados y rendidos: justamente ellos dicen las suertes de su descubrimiento. Y no son, a pesar tal vez de las apariencias, ensoñaciones exóticas provocadas por el contacto con un mundo fascinante. Se trata, cada vez, de una experiencia profunda, y de una enseñanza verdadera. Escuchemos a Antonin Artaud, aquel que acaso llevó más lejos en sí mismo la destrucción de todos los valores a los que está atada la civilización occidental, y quiso reemplazarlos apasionadamente: “A juzgar por lo que queda, escribe, la tierra y el aire de México parecen poseer el medio de renovar sin fin los focos de la cultura. Y es por esto que la antigua civilización maya-tolteca puede todavía interesarnos… Una irrigación constante de los nervios corre bajo el México de la Conquista, hace hervir la sangre de la vieja raza india, hundida y sepultada, cierto, pero que el tiempo no ha extenuado… El México que renace nos podrá enseñar a vivificar los Mitos”.

Poseído por esta certidumbre, Artaud buscó y encontró lo que buscaba tras una temporada en la Sierra Madre entre los indios tarahumaras. El diario de su búsqueda se perdió y de él apenas conocemos algunos fragmentos. El problema consiste en anular el divorcio entre el cuerpo y el espíritu y también en acceder a un conocimiento personal repartido en el organismo y en restablecer la comunicación con las fuerzas elementales. ¿Qué fundamento a estas declaraciones? ¿No conviene mejor tomarlas como propósitos alegóricos? Nada lo asegurará, puesto que se trata de esta tierra mexicana donde lo milagroso está al alcance de la mano, lo fantástico al estado natural. Y nosotros sin duda sabremos algo de ello, a nuestro turno, si nos dirigimos a la poesía. Estamos suficientemente advertidos: la poesía no es un ejercicio literario, en estas condiciones. Sino la lengua misma de los dioses, cuando el Hombre no existía… Y bien, es ésta la primera de las poesías de México… En seguida estarán las fórmulas poderosas que conjuran las fuerzas, y las palabras de los mediadores, estos sacerdotes del Quinto Sol, el nuestro. En seguida…

Aquí sin duda debemos explicar el plan de la obra. Observa dos grandes divisiones: primero la poesía india, precortesiana; luego la poesía a partir del siglo XVI, cuando fue impuesta en México esta lengua de otro planeta, el español. Esta primera división, de todas maneras, se reveló aún insuficiente, y el plural de Poesías mexicanas exigió ser aún más fraccionado. En efecto, la primera poesía, la del México antiguo, se encarnó en dos lenguas principales, absolutamente extrañas la una de la otra: el maya y el náhuatl, aquélla la lengua de la civilización del sur, y ésta de la civilización del norte. Las cronologías aproximativas dan anterioridad a los mayas, habiéndose impuesto los nahuas hasta el imperio azteca. Pero incluso los propios aztecas heredaron una civilización indefinida, denominada tolteca, originaria del altiplano ella también, y que se vertió, en una cierta época, en el crisol maya. En otros términos, cualquier otra clasificación que no fuera lingüística, vista la extrema imprecisión cronológica, estaba excluida. Pero la clasificación por lengua era también una clasificación por semejanza cultural. Se ha llegado por tanto a distinguir dos cuerpos de poesía para el México antiguo: el del imperio azteca y del imperio maya. Por otra parte, dada la rareza de los documentos mayas, destruidos en su mayoría por los obispos españoles, hemos puesto en primer lugar la poesía náhuatl, estudiada en nuestros días por una brillante escuela de sabios. Es verdad que los presentes textos datan todos de los siglos XV y XVI, mucho tiempo después de la desaparición de la cultura maya, pero se conjetura que su origen se remonta a mucho antes: algunos de ellos permanecen fieles al canto tolteca…

La poesía maya, que debía ser la expresión de una de las más admirables creaciones del hombre sobre nuestra tierra, no existe para nosotros sino bajo la forma de algunas tradiciones recogidas mucho después de la Conquista. Tradiciones moribundas y por lo tanto el último aliento y recuerdo. En fin, otra lengua, de nuevo del altiplano central, ha dado nacimiento a una poesía suficientemente original para que se la tome en consideración: el otomí, pero ha sido apenas estudiada. Se encontrarán algunos ejemplos.

Así, para el México indio tenemos tres poesías de desigual extensión –pero es sin duda la ínfima parte de lo que debió producir un encadenamiento cultural que se despliega por tres milenios al menos y que comprende más de quinientas lenguas o dialectos.

Y después vino la Conquista, y las élites mexicanas adoptaron la lengua de los conquistadores. Esta segunda parte ha requerido, ella también, ser dividida. Aquí las razones son otras, y de orden puramente histórico —entiéndase ¡retóricas!—. Con la poesía mexicana de lengua española entramos en terreno conocido y podemos retomar nuestros viejos hábitos de análisis. Este análisis, justamente, nos hace distinguir una poesía mexicana ligada orgánicamente a la poesía de España (hasta el fin del siglo XVII), y una poesía mexicana independiente, escrita en una lengua que no es totalmente el español europeo (desde el fin del siglo XIX). Ahora bien, se encuentra que esta última poesía mexicana es también el redescubrimiento del pasado indio: marca por lo tanto el nacimiento de una nueva nación, nueva por su antigüedad misma…

Por mi parte, no dejé de pensar en esta nación redactando este volumen. Aprendí a amarla haciéndole una larga visita —una demasiado corta visita— hace algunos años. Ella se resume en ciertos rostros que no olvido. Este libro está dedicado a ellos. Está dedicado a Jesús Aguilar, modesto campesino de la costa pacífica, un poco más arriba de Manzanillo: nos ofreció una hospitalidad propia de reyes en su choza de ramas al linde de un bosque de cocoteros, que talaba con algunos compañeros incansablemente entre dos cacerías de tigrillo, con el fin de fundar un pueblo cuyo nombre ya estaba escogido. “Y el próximo año pagaremos un maestro de escuela para los niños” decía Chucho. Este libro también está dedicado a Elena Garro —encarnación de la Eva mexicana— y a Olga y Rufino Tamayo. A Carlos, el estudiante encontrado en el pequeño tren que une, al fondo del Golfo de México, Coatzacoalcos y Campeche: desesperados por la lentitud del avance en terreno pantanoso, lo abandonamos a plena mitad del viaje, e intentamos atravesar Chiapas a pie. ¡Cinco días agotadores y magníficos en la selva cortada por barrancas! A ti, Carlos, y a usted Silvino, nuestra guía algunos meses más tarde en la Sierra Tarahumara. Sobre las huellas de Antonin Artaud encontramos los más nobles de los hombres, estos indios tarahumaras que han sabido preservar hasta hoy la pureza de su alma. Silvino pertenecía a esta organización ejemplar, el Instituto Indigenista, que trabaja respetando la originalidad de las pequeñas comunidades indias para integrarlas a la vida nacional. Este libro está dedicado a Silvino y a todos aquellos que nos acogieron en Guachochi: el gobernador que me invitó la primera copa de tesgüino —su cerveza de maíz fermentado— concluyendo, después de mis explicaciones, que los franceses son “los indios del otro lado”…

En fin, me complace agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y al M. Enrique González Casanova, por la ayuda generosa que me concedió en el curso de mi trabajo. Y nombraré, por último, a aquel sin quien este libro no se hubiera podido hacer: su amistad fraternal, sus consejos, su obra, me han guiado. Quiero decir, Octavio Paz. Pero es también el primero que nombro tratándose de poesía mexicana.

París, marzo de 1961

Jean-Clarence Lambert

NOTAS

[1] Jean-Clarence Lambert, Praxis de la poesía, Prólogo, traducción y notas de Adolfo Castañón, México, Bonilla Artigas, 2019, pp. 47-48.

[2] Octavio Paz, Obras completas, México, Fondo de Cultura Económica-Círculo de Lectores, tomo 7, 2014, pp. 108-110.

[3] «Il y a deux sens de sens » (“hay dos sentidos de sentido… como orientación y como gusto”) fue la frase con que Cornelius Castoriadis recibió, alrededor de una botella de Chivas, a un grupo de jóvenes revolucionarios de Marsella cuando fueron a buscarlo a París. La anécdota me fue confiada por uno de ellos, el matemático Bernard Egger.