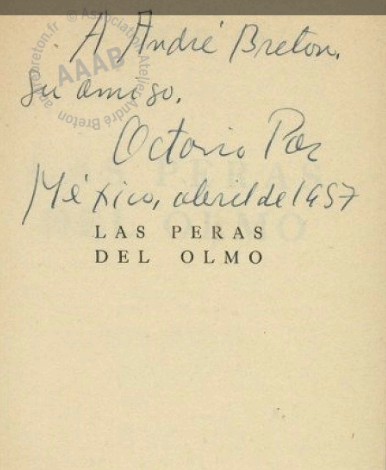

Octavio Paz, muralista mexicano

Bolívar Echeverría

Año

2000

Lugares

Ciudad de México

Tipología

Análisis y crítica

Temas

Lecturas y relecturas: la obra en prosa

Lustros

2000-2004

La irrealidad de lo mirado

Da realidad a la mirada

Se ha dicho que la aparición de El laberinto de la soledad en 1950 no sólo se adelantó a los resultados de la investigación filosófica sobre “la peculiaridad ontológica de lo mexicano”, en la que se encontraban empeñados entonces muchos de los mejores talentos filosóficos del país, sino que la volvió en cierto modo superflua.

Afirmar tal cosa implica suponer que la meta que perseguía la filosofía moderna, representada por esos filósofos, y la meta alcanzada por El laberinto… de Octavio Paz eran una y la misma —la dilucidación del “ser del mexicano”— y que, simplemente, este último supo alcanzarla antes que ella. Se trata, sin embargo, de una suposición que no se justifica. El “mexicano” que debía ser el tema del tratado filosófico y el “mexicano” que es el tema de El laberinto… se parecen, sin duda, a primera vista, pero son en verdad dos temas diferentes. Lo que sucede es que ese objeto similar pero sin embargo distinto sobre el que versaba el ensayo de Octavio Paz vino a ocupar el lugar de aquel otro objeto sobre el que los filósofos habían prometido un tratado a la opinión pública intelectual. Podría decirse que, con El laberinto…, el uso literario-ensayístico del discurso reflexivo salió “por sus fueros” y se reposesionó de la tematización, es decir, de la definición del teína de lo mexicano, que el discurso científico-filosófico amenazaba con tomar a su cargo frente a esa opinión pública. Podría decirse, incluso, que el modo “latinoamericano” o, si se quiere, “mexicano” de reflexionar, un modo más bien literario de hacerlo, se demostró más ágil y atinado para hablar de lo mexicano que el modo científico-filosófico, venido casi directamente de Alemania.[1]

Pero el hecho de que el mexicano de factura literaria difiera del mexicano de factura filosófica resalta de mejor manera si se lo pone en cercanía de otro mexicano, el que los artistas plásticos de la generación inmediatamente anterior a la de Octavio Paz venían pintando y esculpiendo desde los tiempos de Vasconcelos. Más allá de su diálogo con los filósofos, El laberinto… parece mantener también una discusión implícita con ese otro tipo de “intelectuales”, los muralistas mexicanos, especialmente Orozco, Rivera y Siqueiros, quienes, junto con los cineastas de la época —y dada su fama justificada y arrolladora— eran los formadores de la opinión popular más importante y más efectiva de la sociedad mexicana. Los muralistas mexicanos intentaban dar una coherencia al menos icónica a las representaciones ideológicas confusas de la clase política posrevolucionaria. Pensada en imágenes visuales o traducida a ellas, su formulación de la pregunta acerca de la identidad nacional, la historia y el proyecto del nuevo Estado fue durante los años de juventud de Octavio Paz el intento cuasi discursivo más vivo y compartible por todos de alcanzar lo que debía ser una toma de conciencia histórica.

Pienso que no es aventurado decir que El laberinto… de Octavio Paz despliega ante el lector, a la manera de un mural mexicano, pero de plasticidad no visual sino lingüística, un “tríptico” compuesto por diferentes escenas, en cada una de las cuales las imágenes conceptuales se conectan entre sí y se invaden las unas a las otras alcanzando una síntesis aparente. El “panel” que podríamos llamar central y principal de este tríptico —en el que estarían los cuatro primeros capítulos y que está dedicado a describir la singularidad del mexicano— muestra una figura impresionante (hecha más bien con el trazo de un Siqueiros) que, bajo la “gran noche de piedra de la Altiplanicie”, allí donde los “dioses insaciables reinan todavía”, “está suspendida en el campo de gravitación de fuerzas contradictorias”. Una figura que surge de la tierra o se hunde dramáticamente en ella, que es “madre y tumba”. Es sin duda la parte más brillante y más compleja de la obra, en donde se encuentran los esbozos ya clásicos del pachuco en busca de identidad, del hombre hermético que, con la simulación y la máscara, protege ante los otros la sospecha de su propio vacío; es la parte del ensayo en la que el mexicano es el hombre que lleva el estigma de ser hijo de la… Malinche,[2] el hombre para quien la fiesta es un desafío a la muerte.

La que sería el ala izquierda del tríptico (capítulos V y VI) concentra las escenas históricas y lo hace en mi ambiente sombrío como ciertos espacios de Orozco. Del virreinato al presente, en el que domina la representación de la Revolución mexicana —un movimiento al mismo tiempo “desesperado y redentor”, “una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexicano”—, la historia de México, que “tiene la realidad atroz de una pesadilla”, aparece como una serie trágica de repetidos intentos fallidos de “superar el estado de soledad”.

En el tercer panel, que sería el ala derecha del tríptico (capítulos VII y VIII), Octavio Paz ofrece al lector en una galería de retratos —empleando un recurso que en Rivera es irónico aldeano—, una apreciación panorámica de la “intelligentsia” mexicana importante para él, en la que destacan Vasconcelos, Ramos, Cuesta, Reyes, O Gorman. El panel, y con él el tríptico, terminan con un intento de ubicar las posibilidades políticas del Estado mexicano en el contexto de la Guerra Fría.

Cerrado el tríptico, en el reverso unido de las dos alas, Octavio Paz entrega todavía una última escena que lo mismo que conclusiva podría ser introductoria—, intitulada “dialéctica de la soledad”, en la que esta experiencia, que sería “el fondo último de la condición humana”, es representada como siendo vencida por el amor.

Fascinado, el lector debe quedar —y en efecto queda— sin palabras ante esta enigmática “figura en medio del paisaje”, que Octavio Paz ha puesto ante él; la imagen conceptual del mexicano: una presencia que, al mismo tiempo que espanta, invita también a la empatía.[3]

La deslumbrante perfección del texto de El laberinto… vuelve imposible tocar algo en él con la crítica sin que ello implique una incomprensión del mismo como un todo. La seducción que emana de él está por encima de la discrepancia respecto de su contenido que el lector pueda ir teniendo a lo largo del libro.

¿A qué puede deberse esto? Pienso que al hecho de que el texto de Octavio Paz es un texto barroco, y que los textos barrocos se cierran en sí mismos como una mónada; están allí para persuadir, al ser admirados, y no para fundamentar y poder ser refutados.

Profundamente escéptico respecto de las posibilidades de que un texto pueda ser verdadero por sí mismo, como conjunto de proposiciones adecuadas al objeto que pretenden describir; persuadido de que, sin una intervención sobrehumana reticente y misteriosa, sea de Dios o del azar, esa adecuación del intelecto a la cosa sería imposible, el discurso barroco no descarta sin embargo la idea misma de “verdad”, no se resigna a la inexistencia de la misma. El discurso reflexivo barroco pretende sorprenderla dentro de su ocultamiento insalvable, al que respeta sin reservas. Por ello, su método no es el camino directo, agresivo y en el fondo ingenuo de la lógica sino la vía sutil y rebuscada de ese doble de la lógica que es la retórica; el camino que elige es el del arte, que sorprende a la verdad en su metamorfosis como belleza.

Si, como decía Sarduy, es posible que “el eco preceda a la voz”, no lo es menos que la certeza, que debería ser el efecto de la verdad en el recinto de la mente, sea la causa, si no de la verdad, sí de lo único humanamente posible, que es la puesta en escena de la verdad. Se alcanza primero, a través del simulacro, por la vía de la belleza, lo que debería ser el corolario del discurso, esto es, la certeza, el convencimiento, la persuasión en el ánimo del lector. Y la verdad, que debería ser lo esencial del discurso reflexivo, y de la que la certeza sólo debería ser su acompañante, viene, paradójicamente, más tarde. Una verdad sugerida como causa probable de la certeza: más probable mientras más bello, más logrado, más “ingenioso” diría Gracián, es el efecto retórico que la provocó.

Puede decirse que, de esta manera, la meta central del discurso cognoscitivo, la verdad, la adecuación del intelecto con el objeto, es relativizada de manera irónica. Lo que aquí está en juego no es la pragmática del discurso sino su dramática, no es en la apropiación del objeto sino su teatralización; es allí en donde, como simple destello, la verdad se deja a veces sorprender. El texto está presente, antes que nada, como objeto dirigido a la experiencia estética, como conjunto de imágenes que se perciben inmediatamente; sólo dentro de esta presencia, confundido con ella, el texto puede volverse el vehículo de una “visión mental”, suprasensorial; la entrada a una comprensión teórica o reflexiva.

Muchos y muy variados son los recursos barrocos que están a la obra en el texto en que Octavio Paz construye su imagen del mexicano como una imagen para persuadir y convencer. Otros los podrán examinar mejor y con más tiempo. Yo quisiera mencionar uno de ellos, aunque sólo sea de pasada.

Se trata del recurso que consiste en el cambio alternado de frases en tercera persona del singular y frases en primera persona del plural; frases en “él” y frases en “nosotros”.

“El mexicano —dice el texto en tercera voz del singular— es un ser que se encierra y se preserva: máscara el rostro y máscara la sonrisa.”

“El hermetismo —dice en primera voz del plural— es un recurso de nuestro recelo y desconfianza.”

Y la alternancia continúa:

E.: “El mexicano (contra lo que se supone), aspira a crear un mundo ordenado conforme a principios claros.”

N.: “A veces las formas nos ahogan.” E.: “El mexicano excede en el disimulo de sus pasiones y de sí mismo.”

N.: “Nos disimulamos con tanto ahínco que casi no existimos… también disimulamos la existencia de nuestros semejantes … Los ninguneamos.”

E.: “El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas.”

N.: “Somos un pueblo ritual.”

E.: “La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia arite la vida.”

N.: “Estamos solos.”

E.: “El mexicano condena en bloque toda su tradición…”

N.: “Nuestra historia, en ciertos momentos ha sido una encarnizada voluntad de desarraigo.”

E.: “El mexicano y la mexicanidad se definen como … viva conciencia de la soledad, histórica y personal.”

Como puede verse, en la parte más convincente de El laberinto… predomina un texto en el que la voz que discurre se desdobla en dos voces. La primera voz, que habla en primera persona del plural, es la del portavoz de algo que parece ser una confesión colectiva, autocrítica, reflexiva, entre orgullosa y contrita. Es una voz como de confesión eclesial: preocupada por la salvación. La otra voz, en cambio, que habla en tercera del singular, es la voz del antropólogo, del sociólogo, del historiador: objetiva, incondicional, implacable. Es una voz preocupada por la verdad.

Hay que añadir a esto que no se trata solamente de una alternancia de voces, sino del manejo rítmico de esa alternancia, que es sin duda magistral. La alternancia rítmica de estas dos voces le da al ensayo una musicalidad que lo vuelve excepcional y que es, en mi opinión, el primer y más amplio instrumento de su efecto persuasivo, de su capacidad de producir certezas. El swinging barroco que resulta de ello en el texto de El laberinto… lleva al lector a una especie de vértigo ante un objeto velozmente proteico; un objeto que está yendo y viniendo, una y otra vez, de la confesión a la crítica, de la búsqueda de la salvación a la búsqueda de la verdad, de la universalización del mexicano a la mexicanización del ser humano en general.

Puede decirse, por otra parte, que este juego de alternancia se encuentra sobredeterminado por la necesidad de apelar a un interlocutor que es, él también doble, por un lado mexicano o latinoamericano y por otro europeo.

El laberinto… no parece estar dirigido sólo al público en general, y particularmente al mexicano y latinoamericano, sino también, más íntimamente, al círculo concreto de amigos y conocidos de su autor en el París de esa época, el París del existencialismo. Octavio Paz parece reaccionar contra la actitud espontánea del europeo medio que percibe a los seres humanos no europeos como indudablemente subliumanos, una actitud que no está ausente ni entre los espíritus más osados del ambiente surrealista. Aceptado como objeto del diálogo, no como interlocutor del mismo; como parte del mundo, no como conciencia sobre el mundo, el escritor latinoamericano en Europa no termina de sentirse a gusto. Incluso entre los intelectuales que representan a la autocrítica de Europa —que creen haber dado un salto mortal sobre su propia sombra cultural— Octavio Paz observa la falta de un acercamiento al otro que lo respete en su ser diferente y no mire en él solamente una manera de ser no-europeo.

Adoptando una táctica tradicional de los criollos americanos, Paz hace girar en 180 grados la pretensión del humanismo europeo, que tiene a su modo particular de humanidad por el modo exclusivo, propio o central de lo humano en general. Retoma de Heidegger —a través del filtro parisino en el que domina el famoso libro El ser y la nada de Sartre— la determinación de la esencia de lo humano como la capacidad libre que emerge del estado de la derelictio, del estar desamparado en medio del ser, para crear para sí mismo un mundo dotado de necesidad, de sentido. Este concepto de la filosofía europea es el arma que Octavio Paz voltea contra los europeos. Se trata, dice, de una determinación fundamental de lo humano que, en Europa sólo es posible encontrar en estado de traicionada y que en la inmediatez de la existencia mexicana, en cambio, puede ser encontrada de manera pura. La soledad del mexicano no se encuentra borrada, como en Europa, gracias al dispositivo anti-soledad instaurado en el mundo por la técnica; dispositivo engañoso puesto que en verdad es la presencia humana la que se refleja en él de manera narcisista. “Nuestro sentimiento de soledad está justificado”, dice Octavio Paz no sólo porque “efectivamente estamos solos, porque somos efectivamente diferentes”, sino porque estamos verdaderamente a la intemperie, porque no tenemos un Dios ni un sustituto de Dios, como sería la técnica, capaz de protegemos.

La figura humana que el ensayo de Octavio Paz presenta bajo el nombre de “el Mexicano” se ubica de manera polémica dentro de esa serie admirable de propuestas de construcción de un tipo ideal llamado el Hombre americano —piénsese en la más brillante de ellas, la de José Enrique Rodó—, que venían compitiendo entre sí desde que los criollos latinoamericanos debieron re-definir su identidad fuera del imperio español, en el marco más bien liberal de una veintena de repúblicas y bajo la inspiración ineludible de un romanticismo que soplaba con fuerza desde el “viejo mundo”.

La figura del mexicano de Octavio Paz es una propuesta de definición de ese tipo ideal que no sucumbe al psicologismo sociologizado o historizado, usual en la confección de muchos personajes típicos latinoamericanos; pero es una propuesta fuertemente acotada por el compromiso de su autor con el nacionalismo del Estado mexicano posrevolucionario.

Como es sabido, la nación moderna es una entidad imaginaria cuya función consiste en paliar la necesidad de una identidad concreta, presente en el conjunto real de propietarios privados que rodean a una empresa conjunta de acumulación de capital, empeñada en afirmarse dentro del mercado mundial. Como entidad imaginaria que es, la nación moderna reúne con pretensiones de síntesis, y se autopropone como ideal a perseguir, un conjunto más o menos definido de rasgos humanos positivos; son rasgos que resultan, sin embargo, de la deformación de las características cualitativas de las comunidades reales —sean éstas de las tradicionales o de las que apuntan al futuro— que deben ser sacrificadas en la marcha de la empresa histórica capitalista.

En efecto, el miembro típico de la comunidad llamada “nación” sólo existe en el plano de lo imaginario: los muchos tipos de alemanes, de italianos o de franceses, están obligados a volverse irreales para convertirse en el Alemán, el Italiano o el Francés. Igualmente, el veracruzano y el michoacano, el sonorense y el yucateco, el oaxaqueño y el jalisciense, el guerrerense y el regiomontano, ¿cuánto de sí tendrían que sacrificar cada uno de ellos, es decir, en qué medida tendrían que volverse también ellos irreales, para existir todos de acuerdo con el tipo imaginario de un sujeto nacional único?

No cabe duda que la altamente improbable síntesis de la serie de características que Octavio Paz le atribuye a su figura del mexicano, y que da lugar a un sujeto inventado, “arbitrario”, como dice el propio Octavio Paz, es una construcción que provoca, desafía e incluso irrita a quien busca confrontarlo con la unidad del sujeto nacional, comprobado en el uso oficial de la empiria sociológica o del archivo histórico. El mexicano de El laberinto… no coincide con la imagen consagrada del mexicano. Visto desde las disciplinas correspondientes, el mexicano de Octavio Paz sería un héroe literario de sociología-ficción y de historia-ficción. Y sí lo es, en efecto, pero no un héroe novelesco, es decir, de ficción libre o desatada, sino un héroe correspondiente de otro tipo de discurso poético, el discurso literario ensayístico, para el que lo ficticio no le viene a la cosa desde afuera, de la mente creadora, sino que está en la cosa misma, que es un momento constitutivo de su realidad.

La figura del mexicano de Octavio Paz no es arbitraria en el sentido de que desprecie las leyes de la reflexión o se desentienda de ellas, sino en el sentido de que —barrocamente escéptico— juega con la profunda arbitrariedad que hay en ellas.

Resultado aparente de una necesidad ubicada en otro nivel, la arbitrariedad de la figura que aparece en El laberinto… es precisamente la que le otorga esa coherencia de un orden que podría llamarse “icónico-conceptual”, la misma que ha sido desde hace cincuenta años un reto permanente para la reflexión crítica acerca de la cultura, la historia y la política mexicanas.

Hay que decir, sin embargo, que precisamente el fundamento de esta presencia crítica de la figura del mexicano propuesta por Octavio Paz es también, de manera trágica, el fundamento de su función ideológica. Si el ensayo de Octavio Paz tiene alguna limitación, ella está en su obediencia a la ilusión del nacionalismo moderno. Es éste el que, por encima y en contra de la concreción real de las poblaciones disciplinadas por el Estado moderno, pone a discusión el contenido de una entelequia vacía, la identidad de la nación. Es esa ilusión la que propone dar una forma, inventarle unos rasgos a ese sujeto que sería el miembro típico de la nación. Y Octavio Paz, siguiendo este llamado, como muchos lo hicieron, en lugar de desconfiar de ella, de dudar de que sea la vía adecuada para la reflexión, se presta a llenarla con los rasgos fascinantes de esa creación suya llamada el mexicano. De todos los caminos que estaban a disposición del discurso reflexivo para abordar “el sentido de las singularidades del país”, el peculiar ethos moderno que rige la creación de las formas de vida mexicanas en la historia de la modernidad, elige tratar ese sentido y ese ethos por la vía de la construcción de un personaje. Esta “personificación” de un asunto que, justo al substancializarse como sujeto personal colectivo, se desdibuja esencialmente, es la propuesta básica de la ilusión nacionalista. Al aceptar esta ilusión, al presuponer al sujeto nacional como efectivamente existente, Octavio Paz colabora en esa desfiguración.

La misma ilusión nacionalista que le da a Octavio Paz la oportunidad de construir esa imagen fascinante del mexicano, hace de esta oportunidad un regalo envenenado; se cobra el servicio atando su reflexión a un horizonte político e histórico severamente acotado. Aunque llegue a decir, como lo hace en efecto, que “la mexicanidad será una máscara que, al caer, dejará ver al fin al hombre”; aunque el suyo sea un nacionalismo paradójicamente universalista -en las antípodas del racismo al que suelen llevar las exaltaciones nacionalistas de la identidad—, de todos modos, no deja de ser un nacionalismo moderno; lo es, porque concibe la concreción de la vida social bajo la forma de la concreción imaginaria atribuida al sujeto de esa empresa histórica que es el Estado capitalista.

“El ser humano en su condición fundamental de estar entregado sin protección alguna a su condición de libertad” —el Dasein en su Verlassenheit—: éste sería el núcleo de la experiencia del mundo en la vida contemporánea. Se trata de un tema filosófico planteado radicalmente por la ontologia fenomenológica de Heidegger, y dramatizado ya, incipientemente, por el propio Heidegger en su obra El ser y el tiempo. En la figura ensayística de “el Mexicano y su orfandad”, este tema es sometido por Octavio Paz a una reconstrucción poética que lo dramatiza plenamente, que lo presenta como una figura vitalizada no sólo por su contradicción sino por la consistencia de su contradicción; consistencia que le viene de la impronta inquietante de la vida concreta de México.Así, en lo que tiene de personaje de ficción ensayística, esta figura, a la que Octavio Paz llamó “el Mexicano”, este personaje protagónico de El laberinto de la soledad, tiene asegurado un lugar principal no sólo en la literatura hispanoamericana sino en la literatura universal.

Intervención de Bolívar Echeverría en el Coloquio Internacional "Por el Laberinto de la soledad" en honor a Octavio Paz dictado en la Cd. de México en agosto del año 2000

[1]

Conviene recordar aquí que el uso reflexivo del discurso moderno

no siempre ni en todos los casos es de orden científico filosófico, ni tiene

interiorizada la “revolución cultural” de la Reforma protestante. El recurso

metódico de poner a la teología entre paréntesis, de reducir el significado

“Dios” a una intensidad lo más cercana posible al “grado cero”, aunque ha sido

sin duda un recurso sumamente efectivo en el progreso de la racionalización

moderna de la vida, no fue, sin embargo, un recurso empleado universalmente en

esa racionalización. En ocasiones, como es el caso de la modalidad barroca de

ese uso reflexivo del discurso, se recurrió más bien a una transformación

interna de la teología, a una re-definición de la idea de Dios.

[2]Algo de “escandaloso” tenía todavía en 1949 trasladar el término “chingada” del denso ambiente de la cantina a la atmósfera enrarecida de El Colegio de México; algo de esa invitación osada en sueños por los surrealistas para que los cosacos hagan beber a sus caballos en las fuentes de París.

[3] Esta perfección intocable de El laberinto… ha tenido consecuencias devastadoras entre muchos de los intelectuales latinoamericanos que se han ocupado de la historia cultural de México. El laberinto… ha sido para ellos un anteojo sin el cual México estaría condenado a la invisibilidad.