En la mirada de José Alvarado

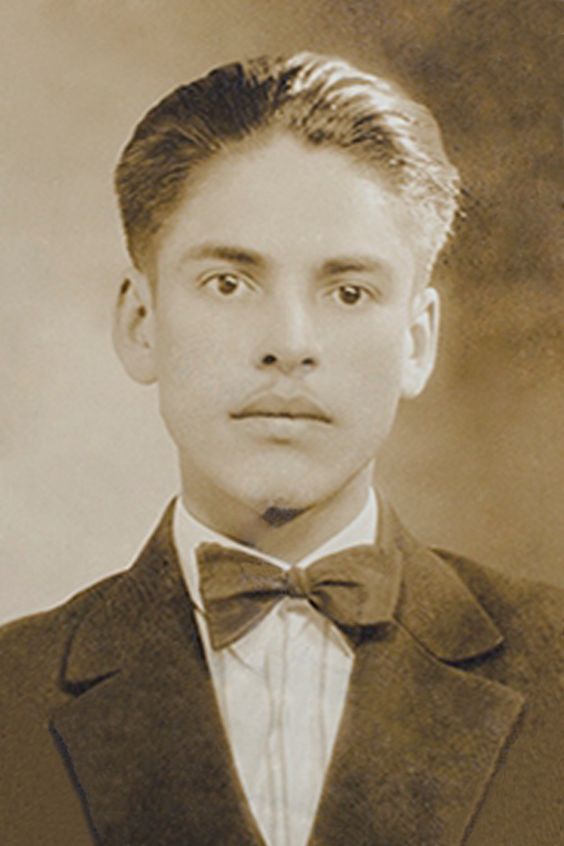

José Alvarado

Año

1930

Tipología

En la mirada de otros

Temas

Los años en San Ildefonso

Lustros

1930-1934

José Alvarado Santos (Lampazos, Nuevo León, 21 de septiembre de 1911 - Ciudad de México, 23 de septiembre de 1974). Narrador y ensayista. Estudiante de humanidades en la UNAM. Fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Colaboró con Paz en diversos proyectos editoriales y compartieron “una buhardilla del centro cuando estudiaban derecho en San Ildefonso”. Juntos vivieron diversas aventuras. Una de ellas la recogió Carlos Fuentes en La desdichada. A su muerte, Paz le dedicó el poema Vuelta:

Miro hacia atrás

ese pasante

ya no es sino bruma

Para Gabriel Zaid, Alvarado fue "un hombre que hizo más claro este país con su prosa admirable. Que se tomó el trabajo de escribir bien para los lectores de periódicos. Que hacía milagros con el aire sucio". Con finura, José Alvarado evocó a Paz, a los amigos y a San Ildefonso en diversos ensayos. Esta es una selección. (AGA)

I

Conocí a Octavio Paz una mañana de 1930 en el patio mayor de la Escuela Nacional Preparatoria, por la calle de San Ildefonso, entonces vía principal de la existencia estudiantil. Era un adolescente con unos tres o cuatro años menos de mi edad, inquieto, vivaz, lector infatigable y dueño de una dilatada curiosidad. Había escrito ya sus primeros poemas, publicados luego en Barandal, un cuaderno juvenil editado por el mismo Octavio y Salvador Toscano, entregado después a la investigación de la estética precolombina y autor de uno de los más bellos y serios libros acerca del tema, obra ya clásica en dicha disciplina, apenas explorada parcial y superficialmente por aquellos días; Toscano la rescató de la oscuridad y la confusión. Raúl Vega Córdova escribió algunos breves y sutiles ensayos en esas páginas y Arnulfo Martínez Lavalle algunos versos. Uno y otro dejaron pronto las letras y se fueron a la tarea jurídica, el primero como apoderado de empresas aéreas y especialista en problemas legales relativos al tránsito por el cielo; el segundo en el ejercicio del Derecho Penal. Ambos han muerto ya, por luctuosa coincidencia, en sendos accidentes automovilísticos. Toscano había perecido años antes en un desastre de avión, sobre las faldas del Popocatépetl. El otro, mas no el último, editor de Barandal fue Rafael López Malo, muy joven poeta de singulares dotes y agudo, travieso redactor de notas críticas, pero retirado, hace ya mucho tiempo, de tales afanes.

En esa misma revista se publicó, a moción de Paz y de Toscano, el esquema de una teoría mía acerca del cine. El grupo fue llamado por los estudiantes, y aún lo recuerdan algunos, como “Los Barandales”.[1]

“Nociones incompletas acerca de un poeta joven” (p. 2)[2]

II

El 7 de marzo de 1930, hace cuarenta y dos años, llegué por primera vez a la Ciudad de México, en un vagón de segunda, por la Estación de Colonia y luego de un viaje de veinticuatro horas, desde Monterrey. El sol dorado de la tarde brillaba en las ramas del Paseo de la Reforma. ¿Eran más grandes sus árboles o más ingenuos mis ojos? La urbe alcanzaba entonces, apenas, cerca de un millón de habitantes y en un fordcito de alquiler —no había taxi—, dos o tres de mis paisanos, en mi espera por los andenes, me llevaron hasta una casa de huéspedes para estudiantes en la calle de Donceles. El precio de la dejada fue un tostón de plata.

No había aún smog y el cielo estaba limpio: venía, a la llamada región más transparente del aire. Era presidente de la República, desde poco más de un mes antes, don Pascual Ortiz Rubio; pero el verdadero hombre fuerte del país era el general Plutarco Elías Calles. Luis N. Morones el líder obrero más poderoso, al frente de una CROM de apariencia sólida y eterna y de un Partido Laborista Mexicano. Herido ya de muerte cuando, dos años antes, y por iniciativa del presidente electo Álvaro Obregón, casi en vísperas de los balazos de José de León Toral, desaparecieron los municipios en el Distrito Federal y la gubernatura de éste fue transformada en Departamento. El PNR, recién nacido y con la carta de su primera victoria en la mano, inauguraba su calidad de agencia para hacerse del poder y conservarlo, a la sombra del bigote tremebundo de don Carlos Riva Palacio. El Partido Nacional Antirreeleccionista, restaurado para combatir la segunda elección de Obregón primero y luego para postular la candidatura de José Vasconcelos, agonizaba, lastimado primero por el fusilamiento de su adalid Arnulfo R. Gómez y luego por el fraude electoral contra José Vasconcelos y el viaje de éste hacia el destierro.

“México, 1930: Una ciudad desaparecida para siempre”(p. 89)[3]

III

1930 fue un año de singular perfil para los jóvenes de entonces. En el anterior habían sucedido el movimiento vasconcelista, con el asesinato del estudiante Germán de Campo durante un mitin en la Plaza de San Fernando y, en la Universidad se había conquistado la autonomía y establecido la Reforma Universitaria. El vasconcelismo había sido vencido fraudulentamente; estaban muy cerca los siniestros homicidios de Huitzilac en 1927 y en febrero de ese mismo 1930, se perpetró la matanza de vasconcelistas en Topilejo; el autor del crimen, fatigado materialmente por el exterminio, había obligado a uno de los presos, a matar al resto de sus compañeros con el marrazo de una bayoneta. A cambio de ello le perdonó sarcásticamente la vida. El pobre hombre regresó a pie a la Ciudad de México absolutamente loco y sus ojos desorbitados para siempre. A Carlos Pellicer, detenido en Lecumberri, el general Eulogio Ortiz lo hacía sacar en la madrugada para llevarlo hasta alguna carretera y hacerle simulacros de fusilamiento. Tal vez la sangre, la sombra de Caín de Huitzilopoxtli, viva y odiada, en parte de la obra de Octavio Paz, provenga de aquellos recuerdos.

Octavio Paz, como todos, había sido, pese a su aún no alcanzada mayoría de edad, vasconcelista y, desde la secundaria, partícipe en la lucha por la autonomía y la reforma universitarias. El vasconcelismo había fracasado; pero la reforma y la autonomía, hubieron de ser defendidas cada día. Alejandro Gómez Arias, vasconcelista eminente y líder del movimiento estudiantil de 1929, era, al mismo tiempo, representante de los estudiantes en el Consejo Universitario y fundador de la cátedra, por él concebida, de Literatura Iberoamericana en la Preparatoria. "Los Barandales" fueron sus alumnos. Las novelas de entonces, precursoras de la actual narrativa en nuestros países, eran Los de abajo y La malhora, de Mariano Azuela, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, La Vorágine de José Eustasio Rivera, y Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes. Pero ya Gómez Arias explicaba a Neruda y a Borges y Octavio Paz los había leído por su cuenta. Todavía Gorostiza no había escrito Muerte sin fin, ni Villaurrutia sus mejores nocturnos. López Velarde era ya un ídolo, a veces en manos limpias y en otras, como hoy mismo, en voces ineptas.

“Nociones incompletas acerca de un poeta joven” (p. 2)[4]

IV

El paseo vespertino de muchachas por la avenida Madero era un espectáculo lleno de vida y alegría y la hilera de viandantes nocturnos por la calle de Bolívar, desde la de Cuba hasta la de Regina, al paso de teatros y cafés de toreros y de artistas, hacía suponer la existencia de una gran metrópoli; Agustín Lara hacía ya huir el tango, pero éste se resistía en pianolas melancólicas.

Era la edad de los cafés de chinos, los carritos para la venta de café de borbollón y tortas de milanesa en el Zócalo, cerca de la medianoche y hasta el amanecer, los dracks y los calambres, el recuerdo de Lupe Vélez en el teatro Lírico, los manifiestos, ya inútiles del Partido Antirreleccionista y los mítines del Partido Laborista. Roberto Soto imitaba a Luis N. Morones y Lulú Labastida provocaba alaridos en el teatro Garibaldi.

Los tranvías rodaban con lentitud de largos elefantes amarillos y la antología de Jorge Cuesta, los poemas de Xavier Villaurrutia y los frescos de Diego Rivera provocaban la cólera de don Federico Gamboa, la ironía de don Victoriano Salado Álvarez y el estupor de don Carlos Díaz Dufoo, presentes los tres, cada sábado, en una misma platea del Arbeu o del Ideal [...]. También fue el tiempo de las carpas.

“La capital del país” (pp. 113-114)[5]

V

Carlos Chávez dirigía, todos los viernes por la noche y en el viejo Teatro Hidalgo de la calle de Regina, la Orquesta Sinfónica de México, por él fundada, y causaba el horror o la pena de viejas familias cuando conducía obras como Skyscrapers, El buey sobre el tejado o el Salón México de Aaron Copland. Alfredo Gómez de la Vega representaba en el Arbeu, con Andrea Palma entre sus filas, obras como Maya, de Gantillón, para escándalo de partidarios de La Malquerida, Los Intereses Creados o la Mujer X. En el teatro Lírico, señoritas de talle flexible reproducían un parisino Bataclán recién importado a México. Allí las estrellas eran Eva Beltri y Juanita Barceló, como danzarinas, Amelia Wilhelmy y Delia Magaña como actrices cómicas. Los amos de la taquilla eran Roberto Soto y Joaquín Pardavé, por sus diálogos de crítica política, a veces muy subida de tono. En los barrios se levantaban las carpas, de donde habrían de salir al triunfo y a la fama, Mario Moreno, “Cantinflas”, y Gloria Marín, por ejemplo. En la barraca llamada Teatro Garibaldi, después Molino Verde y finalmente Follies, convertido hoy en una ruina triste y abandonada, hacía furor con su elástica figura y su desenfado para mostrar, volcánica, toda su anatomía, la jalisciense Lulú Labastida. Celia Montalván y Juan Silveti, al decir de chismosos, desarrollaban turbulentos amores y un joven músico, Agustín Lara, iniciaba su fama con la canción "Imposible" y su melódico imperativo a las aventureras de vender caro su amor. Lorenzo Garza cosechaba sus primeros lauros y desataba sus primeras tempestades en el antiguo Toreo. Armilla era entonces Fermincito Espinosa "Armillita III" y Silverio Pérez no tardaría en igualar las glorias de su hermano Carmelo.

La ciudad estaba llena de cafés de chinos y su vida nocturna corría a lo largo de una cuadra de la calle de Cuba, la del Lírico y de Bolívar, desde Madero —todavía llamada Plateros por algunos viejos— hasta Mesones, hoy Izazaga, donde abría sus puertas un Cabaret Teresa.

La calle de Donceles era la de las mueblerías, la de Tacuba de expendios de zapatos, la de 5 de Mayo de libros y Madero, por cuyas aceras al llegar la noche se hacía un paseo por señoritas y señoritos, era el centro de las tiendas de joyas, de pieles y vestidos femeninos y masculinos de lujo. Todavía ningún rascacielos rompía el perfil urbano de cúpulas y torres, ni la fisionomía barroca de la ciudad. ¿Era bello ese burgo? ¿Había sed, esperanza y anhelo en un corazón adolescente?

Todavía era posible ver a don Manuel M. Ponce, con su cabellera cana y a don Miguel Lerdo de Tejada, con su corbata roja, a la salida de los conciertos. Se publicaban sólo cuatro matutinos y un vespertino: El Universal, ya en manos de don Miguel Lanz Duret y el más leído entonces por su página editorial, Excélsior, La Prensa y El Nacional Revolucionario, órgano del PNR; El Universal Gráfico, a la caída de la tarde. Y dos semanarios: Revista de Revistas, el más viejo, y El Universal Ilustrado, el más inquieto y en cuyas páginas se publicaban las primeras prosas del entonces muy joven, pero ya conocido, Salvador Novo. En las librerías —las de mayor tradición y mejores volúmenes: Porrúa y la de don Pedro Robredo— tenían mucha demanda las obras de Caso y de Azuela, Unamuno y Ortega y Gasset, Spengler y un hoy olvidado Conde Keyserling. Renato Leduc era delgado, con la cabellera negra y todavía no conocía París, pero sí los desiertos de Chihuahua y los campos de Sonora en su calidad de telegrafista militar. En fin…

¿Era bella la ciudad? En todo caso ésta de hoy es más bien fea, casi horrible.

“México, 1930: Una ciudad desaparecida para siempre” (pp. 91-93)[6]

VI

La calle de San Ildefonso fue una de las más bellas y vivas de la Ciudad de México. Todavía está allí, entre las de Argentina y Carmen; pero su asfalto y sus muros ya no parecen los mismos; el tezontle rojizo y el jalbegue amarillento reciben aún los baños de moradas luces vespertinas y dorados fulgores matinales. Pero ya no es, ya no será nunca, la calle que fue. Sin embargo, todavía por muchos años guardará los ecos de un mundo ya desintegrado, un hermoso y vibrante mundo juvenil donde habitaron almas armoniosas y corazones apasionados. Tardará mucho el tiempo en llevarse las huellas del anhelo humano y borrar las señas del humo vital.

Acaban de caer las paredes de los dos cafés, el de Felipe y el de Alfonso; se cerraron las puertas del escritorio público y han huido ya varias librerías de viejo. Queda la antigua imprenta y persisten los balcones en las enormes paredes llenas de cicatrices, antaño miradores de casas de huéspedes para estudiantes provincianos o improvisadas terrazas, llenas de macetas, donde asomaban muchachas de tez pálida y nerviosas pestañas, pero son las últimas muestras. Las aulas de las escuelas, con excepción de la preparatoria, han quedado vacías. El barrio universitario de México ha cambiado de sitio.

Baltasar Dromundo recoge la belleza de aquellos días y dibuja estampas y retratos inolvidables. Por unas horas, la vieja calle de San Ildefonso recobra su existencia musical y apasionada, caudalosa y bravía, en las páginas del libro. El alma pura y encendida de Germán de Campo, ese joven cuya sangre regó el asfalto de San Fernando una noche de septiembre, vuelve a transitar por San Ildefonso y en su compañía desfilan sus amigos: Alejandro Gómez Arias, capitán estudiantil todavía no superado, el más alto orador mexicano ya desde entonces y durante años difíciles, rector real y verdadero, por propio derecho y decisión de todos los jóvenes, aunque sin rótulo ni atuendo burocrático, de la universidad; Ángel Salas, violinista legendario y desesperado, romántico y a la vez moderno; Miguel N. Lira, poeta en busca entonces de su palabra y enamorado siempre y cada vez más de su Tlaxcala natal a donde ha vuelto en muestra de lealtad a la tierra y a sus viejos hombres; Elvira Vargas, fragante y bella, apasionada y luminosa; Renato Leduc, alegre, vagabundo y gallardo, procedente de las fuerzas villistas de Chihuahua; Juan Bustillo Oro, severo y sentimental; Carmen Jaime, metafísica y dulce; Manuel González Ramírez, travieso y revolucionario... tantos.

Y los maestros: don Antonio Caso, ese viejo admirable de cara fea y corazón hermoso, melena de titán, cuya palabra vehemente conducía claridad a todos los temas. Vicente Lombardo Toledano, Narciso Bassols, Manuel Gómez Morin, Alfonso Caso, muy jóvenes, pero ya dueños de sus cátedras por su talento. Y bastan estos nombres para saber lo que fue la universidad en aquellos días.

No eran bellos por sí mismos los días que el libro de Baltasar Dromundo refleja en las páginas de Mi calle de San Ildefonso. Fueron los ecos del mundo y la existencia de México los que así los hicieron. Y la lealtad de aquellos jóvenes con su pueblo y su tiempo. Testigos de su mundo y de su tierra en el sentido viril de la palabra, el más profundo y etimológico, aquellos muchachos gozaron y sufrieron en el seno mismo de su pueblo. Un aire de peladaje revolucionario cruzó por sus mentes y sus corazones. Y, dentro de ellos, cruzó los jardines de Julio Herrera y Reissig y las noches de José Asunción Silva, pobló la auténtica ágora griega, se ciñó a la estatua áurea de Goethe y sacudió el árbol obscuro, atormentado, de Dostoyevski. En cada uno hubo algo de Sascha Yegulev villista y de Tioma Kartachev zapatista. Lenin y Madero formaron algunas de sus palabras. [...] Y ese aire de peladaje revolucionario movió las velas de la candidatura de José Vasconcelos a la presidencia de la República, una candidatura antimperialista.

Esta es la característica de la generación cuyo paso por San Ildefonso reseña Dromundo con cordial habilidad. Y tal es, sin duda, la lección o el ejemplo, que ha dejado a los jóvenes posteriores, sucesores en las aulas. Esto también es lo que da vivacidad y belleza al pasado de la calle de San Ildefonso, cuyos recintos y muros habían recogido ya el paso de otras generaciones: allí están las huellas de los hombres del Ateneo de la Juventud; allí otras. Hay algo, empero, que distingue a los jóvenes de 1929 y años vecinos y es que, ningún grupo como el de ellos fue tan de estudiantes ciudadanos, tan de ciudadanos estudiantes. No por casualidad es el pueblo estudiantil que ha tenido los mejores líderes en toda la historia. Ahí está Alejandro Gómez Arias; ahí Salvador Azuela; ahí Ciriaco Pacheco Calvo, ausente ya, para comprobarlo.

“Nostalgia de San Ildefonso” (pp. 324-326)[7]

VII

[La] Universidad [de hoy] es distinta de la que levantaba sus muros de tezontle junto a las aceras de San Ildefonso o junto a la Plaza de Santo Domingo […] En la de antes, la Facultad de Derecho pareció también una escuela de Humanidades y los muchachos de la de Medicina tenían tiempo para llenar de serenatas las calles de Colombia y del Carmen, mientras don Fernando Ocaranza se empeñaba en renovar los estudios de fisiología y el joven González Guzmán establecía las lecciones de citología […] Un Octavio Paz adolescente iniciaba su obra poética y decía discursos en defensa de Zapata, mientras Salvador Toscano daba sus primeros pasos en la investigación de las culturas precortesianas.

“Educación y universidad” (p. 98)[8]

VIII

Sobre las mesas de estudiantes mexicanos se veían, en 1930, libros de Unamuno y Ortega y Gasset junto a los de Caso y Vasconcelos. El sentimiento trágico de la vida al lado de Indología; El concepto de la historia universal vecino a El tema de nuestro tiempo. En los cuatro escritores hallaron ideas consanguíneas muchas almas de aquella época. La inconformidad histórica y la búsqueda impaciente, a veces iracunda, de soluciones éticas constituyen el signo de identidad entre los pensadores españoles y los mexicanos.

“Páginas consanguíneas” (p. 102)[9]

IX

Todos los estudiantes éramos vasconcelistas en mayor o menor grado […] El PNR ganaba las elecciones a base de asaltos a las casillas, robos de ánforas, golpes de garrote o disparos de pistola contra ingenuos ciudadanos, tercos en su fe al sufragio efectivo. Cada dos o tres meses se presentaban las llamadas crisis políticas, cambios radicales en el gabinete y el uso de los secretarios de Estado como peones de ajedrez. Así, por ejemplo el general Juan Andreu Almazán duró unas cuantas semanas como secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; el licenciado Aarón Sáenz pasaba de la secretaría de Educación a la de Economía, don Emilio Portes Gil de Gobernación a la Procuraduría y sólo don Alberto J. Pani o el hasta recientemente ignorado don Luis Montes de Oca parecían indispensables, como magos omniscientes e infalibles, para la secretaría de Hacienda y Crédito Público. De cuando en cuando se venían abajo gobernadores sospechosos o carentes de imaginación o flexibilidad. Sólo Cedillo en San Luis y Garrido Canabal en Tabasco parecían omnipotentes.

El maestro indiscutido de Filosofía era don Antonio Caso, pese a algunas réplicas de Samuel Ramos; el de los jóvenes poetas don Enrique González Martínez. Diego Rivera, entonces residente en Mixcalco, paseaba por las calles, a veces de overol y siempre con un descomunal pistoletón en la cadera. El homicida más famoso, fuera de los adictos al PNR, era Luis Romero Carrasco, autor de la muerte colectiva de una familia, con el perico de la casa incluso, en un hogar de la calle de Matamoros. Los tribunos más famosos en cuestiones penales eran don Querido Moheno y don José María Lozano, antiguos miembros del Cuadrilátero parlamentario antimaderista y muy aptos para conseguir, a base de oraciones sentimentales y gelatinosas, destinadas a conmover hasta el llanto a los jurados, la libertad de toda clase de autoviudas y matarifes por motivos pasionales.

“México, 1930: Una ciudad desaparecida para siempre” (pp. 90-91)[10]

X

Mi generación, la de Octavio Paz y de Salvador Toscano, fue una de las últimas en recibir las lecciones de Antonio Caso. Eran los años confusos y difíciles, pero brillantes y hermosos de la década de los treinta […] La Universidad era paupérrima y su autonomía estaba acechada a cada rato. Alejandro Gómez Arias, capitán de la reforma universitaria, decía discursos llenos de luz y de protesta. El maestro Caso conservaba su dignidad, su claridad y su energía. Entendía a los jóvenes y nos acompañaba pulcra, generosamente. Era uno de esos héroes de la filosofía frente al caos.

Hace muchos años, allá por los treintas, Carlos Pellicer estuvo preso por pretextos políticos […]. Poco después iría a la Preparatoria a ofrecer un curso de Historia de América. Sus lecciones eran las de un poeta. Señalaba la belleza terrible del continente, el drama de su historia. Bolívar, decía, surgió entre una asamblea de montañas. Y Bolívar, tema de su poesía, era el motivo central de sus explicaciones. Pero enseñaba también a los jóvenes a amar las huellas precolombinas, la grandeza de la arquitectura colonial, la obra de los pintores antiguos y modernos, la música y un cielo espléndido visible desde el aula. Por Pellicer muchos supieron de José María Velasco y aprendieron a ver lo de Diego y Orozco. Otros se hicieron aficionados para siempre a los conciertos.

“Libros y autores” (pp. 134-135)[11]

XI

La derrota del vasconcelismo había arrojado a un grupo de muchachos a las puertas del Generalito, junto a los grandes frescos de Orozco, en el patio de la preparatoria. Leían indistintamente los diálogos de Platón, las desventuras de Aliosha Karamazov, las hazañas de Sascha Yegulev; las páginas de Spengler y los textos de Ortega y Gasset. Todo en desorden, pero con afán ardiente. ¿Cuántas veces las voces de los jóvenes poetas españoles, Alberti, García Lorca, Cernuda, Salinas, cruzaron la tertulia?

“Bajo el signo de Octavio Paz” (p. 106)[12]

XII

Todos, cuando mucho, pasaban apenas de los 20 años: dos o tres aspirantes a la Juventud Comunista, sus miembros a la postre; un comunista de origen luterano recién convertido a la fe católica; un desterrado venezolano procedente de las cárceles de Juan Vicente Gómez; un futuro homicida famoso con nombre de poeta; otro cuya vida terminó de sacerdote y murió hace unos años, casi de inedia, en un sitio de la sierra de Puebla y que, hasta su muerte, dijo una vez cada año una misa por la salvación de nuestras almas; un dibujante y pintor con los ojos llenos de asombro y de bondad su compañía, Juan Madrid, muerto hace algunos meses; un lector de Ibsen y de O'Neill con la esperanza puesta en la Revolución y portador de las cenizas de Julio Antonio Mella a Cuba; un yucateco de extraordinaria inteligencia, suicida a los cuarenta años; un adicto a Balzac; un filósofo silencioso, tanto como para apodarlo El Mudo; el hijo de un general zapatista; un erudito en todas las canciones de Guerrero, como Zenaida y Modesta Ayala, cuya autoridad impuso la canción distintiva del grupo, llamada La Voluptuosa; un espiritista; un partidario y conocedor del esperanto; un criollo de infinita alegría, lúcida inteligencia y discreto valor; el hijo del dueño de un puesto de fruta en La Merced; el Jefe Ajos; miembros de familias de zapateros o propietarios de carnicerías; el padre de uno, cantinero de polendas y la más vieja escuela, fue el inventor de dos cocteles de muy buen éxito, el Romántico para las señoritas, el Elegante para los caballeros; algunos atletas; otros metafísicos y no faltaron oradores, empleados de juzgado o prematuros litigantes en la inopia. Algunos se perdieron y llevan su fracaso por las calles; no falta quien se adjudique, sin selva pero con retórica y algo de aguardiente, la suerte de Arturo Cova. Otros alcanzaron victorias de diverso tipo. Todo un nudo de novelas en embrión, algunas vividas y ninguna escrita, se reunió una vez bajo los arcos de la Preparatoria. Al grupo se incorporaron pronto "Los Barandales" y Octavio Paz, hijo de zapatista eminente, discutía con Salvador Toscano, cuyo padre de quien llevó el nombre, ingeniero de caminos y precursor de la producción y la exhibición del cine en México, inclinaba su simpatía hacia Carranza. Rafael López Malo mediaba con su ingenio deslumbrante. Pero, ¿de dónde salió Febronia?

Este es otro capítulo. Un día apareció en el patio de la Preparatoria una muchacha de vestir muy humilde, carente del menor afeite y con unas medias negras de popotillo; jamás asistió a lección alguna y para defender su castidad inventó un defecto anatómico; la protegía más su falta de desodorantes. Nadie supo su origen; pero estaba siempre en todo acto estudiantil. Ni tampoco su nombre. Fue llamada Febronia y se le atribuía un amor secreto por Octavio Paz. Aunque debe de haber sido falso pues jamás entendió sus poemas.

“Nociones incompletas acerca de un poeta joven” (p. 2)[13]

XIII

En el Generalito ofreció sus lecciones de Historia de la Revolución mexicana, uno de sus más contradictorios actores, don Antonio Díaz Soto y Gama. Y era su costumbre suscitar debates acerca del agrarismo. Octavio Paz ocupaba la tribuna en favor de Zapata, especialmente para responder a los ataques de Luis Islas García, muerto ya el año pasado y después uno de los fundadores e ideólogos del PAN. Eran vehementes las expresiones de Paz y, más de una vez, con un acento de cólera ante la injusticia rural.

"Nociones incompletas acerca de un poeta joven" (p. 2)[14]

XIV

Después de las palabras de Octavio Paz en los largos debates, más allá de sus ojos desconcertados se advertían desde entonces una inquebrantable voluntad poética y una sed de inventar el mundo. Octavio que no quería ser, simplemente, uno de tantos poetas, sino un dueño verdadero de la poesía y no confiaba sólo a la razón su identidad con el mundo, sino a todas las sensaciones, las emociones y los juicios posibles. Recargado en el barandal del último piso, veía la luz e imaginaba todos los viajes y todos los retornos, todos los encuentros y todas las fugas.

Y para Octavio Paz el mundo aparecía desierto sin el hombre, sin el amor y sin la libertad, sin el tiempo, sin el deseo y sin la vigilia. Pero los hombres, a veces, parecían estatuas, los amantes pájaros ciegos y el tiempo se colmaba de ira y de opresión. ¿Cuántas noches se deshizo el mundo en el agua negra del insomnio? ¿Cuántas mañanas amaneció con los elementos rotos y dispersos bajo la luz? La soledad de la conciencia diría después.

“Bajo el signo de Octavio Paz”, (p. 107)[15]

XV

Y a pocos pasos del Generalito, en una breve sala muy mal amueblada, estaban las oficinas de la UEPOC —Unión de Estudiantes Pro Obrero y Campesino— dirigida por Roberto Atwood y entre cuyos miembros, como estudiante de la Preparatoria nocturna, se había contado Adolfo López Mateos. La UEPOC organizó durante varios años unos cursos populares en las escuelas ubicadas en los barrios pobres, desarrollados gratuitamente por estudiantes y publicaba un pequeño periódico llamado Grito. Paz y Toscano fueron socios de esta agrupación. En su órgano, y con motivo del triunfo de la República en España, Toscano, un muchacho menor de veinte años, hizo un certero artículo donde preveía la suerte del pueblo español, si la victoria electoral no era seguida inmediatamente por una verdadera revolución. Años después Octavio Paz fue testigo de la guerra civil pues, en compañía de otros escritores, marchó a España a ofrecer su solidaridad al pueblo agredido por los militares desleales. Habría de ser el primero de sus múltiples viajes que lo hacen el poeta mexicano de más largo recorrido por el mundo. Pese a ello su poesía no es geográfica, sino con una raíz histórica y el carácter de una prodigiosa religión con los destellos de la magia y el amor.

Pero no soy el indicado para definir la poesía de Octavio Paz y sólo he venido a presentar unas cuantas imágenes del joven Octavio Paz y de su tiempo. Entre tales cuentan, por ejemplo, nuestras visitas en grupo a la Plaza de Garibaldi, en una de cuyas esquinas, la del callejón de San Camilito, se expendía marihuana, mediante una clave, al módico precio de tres carrujos por un tostón o a cierta cantina de la calle, nada menos, de Justo Sierra, donde un traficante vendía cocaína a los adictos, entre ellos periodistas de cierto renombre, oculta en un maltratado libro de Amado Nervo: La Amada Inmóvil. También había, para admiradores de Paul Verlaine o simplemente snobs, ajenjo; para estudiantes pobres un bebistrajo escarlata llamado calambre o, según se decía, una pócima para piratas con el nombre de Drake. También al ya desaparecido Salón México, cuyo ambiente mereció una composición musical de Aaron Copland denominada así: Salón México, copiado a la letra por una taberna de Amsterdam, en pleno barrio de marinos y de muchachas dedicadas al comercio de una ternura transitoria, expuestas en aparadores. El Salón México estuvo en la calle del Pensador Mexicano, tal vez como un homenaje al espíritu vocero de la raza según Vasconcelos. Tenía tres salones, de acuerdo con la categoría y el vestido de las bailadoras; en el tercero había esta leyenda: "se ruega a los caballeros no tirar las colillas encendidas al suelo, para evitar que las señoritas se quemen la planta de los pies". Una noche en dicho sitio prometí a una señorita, si bien provista de chinelas y de nombre Guadalupe, escribir una novela con el nombre de Lupe Tequila. Lo sintió como un homenaje. No cumplí la promesa y ahora, por culpa de Carlos Fuentes y Salvador Elizondo, ya no puedo.

Una noche, en cantina frente a un costado del Palacio Nacional y a media cuadra de la entonces Secretaría de Guerra y por ello próspera gracias a la sed castrense, encontramos a Porfirio Barba Jacob, poeta más o menos maldito y periodista más o menos abyecto. Nos convidó a su mesa; a los pocos minutos se excusó y fue al tocador; para asombrarnos regresó con medio cigarro de marihuana apagado y dijo: tuve necesidad, de la hierba. ¿Por qué esconderse?, preguntamos: la colilla pasó a nuestras manos y, a la vista de todos, en plena sala, fumamos; el poeta puso ojos de terror. Ese delito ha prescrito, debo afirmarlo por si hay entre el público miembros de la judicatura o de la vigilancia. Y en todo caso no fue para ejemplo de generaciones posteriores.

“Nociones incompletas acerca de un poeta joven” (pp. 2-3)[16]

XVI

Por esos años, Octavio Paz vivía en Mixcoac, en la calle de Ireneo Paz, nombre de su abuelo y en la vieja casa de éste. Mixcoac, entonces pueblo aledaño a la ciudad, con un viento apacible en sus fresnos y novias sobre las banquetas al caer la tarde o subir las estrellas, una plaza, un viejo colegio de renombre inglés y casas de verano o de reposo, ya con poca o sin ninguna ocupación por los porfiristas desplazados. Solía levantar allí su carpa, en un baldío, el circo Fernandi, ya en decadencia y su dueño, fatigado domador de leones seniles. ¿Dónde estará la señorita Esperanza Fernandi, bella amazona sobre su gallardo caballo lucero? Pero ya Mixcoac no es el pueblo a donde mejor será no regresar. Es la urbe. Ni es tampoco, y Paz lo afirma a su vuelta, un "edén subvertido": es el tiempo donde todo se reúne, se gana o se pierde, se olvida y se recuerda, muere o resucita; se va o vuelve; es el viento de Heráclito sobre las cicatrices de Parménides en los muros de las arquitecturas paralíticas. Y bien: pocos lo saben, pero el joven Octavio Paz vivió una vez de un oficio fascinante: el de quemar billetes viejos en el Banco de México.

"Nociones incompletas acerca de un poeta joven" (p. 3)[17]

XVII

Octavio Paz nació para la poesía hacia 1930, entre los arcos barrocos de la Preparatoria y bajo los árboles de Mixcoac. México vivía entonces horas dramáticas: la Revolución detenida y traicionada, un aire de confusión en todos los ámbitos y su juventud, vencida con malas artes en la contienda de 1929, desesperada y oprimida. Todas las voces superiores quedaron dispersas y disueltos los mejores propósitos. El mundo aparecía gris, con los ecos de la crisis norteamericana, el triunfo del fascismo en Italia, los vientos precursores de Hitler y las disputas de las grandes potencias.

[...] quería ser, en 1930 y cuando publicó su cuaderno inicial, Luna silvestre, un dueño verdadero de la poesía. Ahora la poesía se adueñó de él para siempre. Imaginaba viajes y retornos, encuentros y fugas.

“Bajo el signo de Octavio Paz” (p. 106)[18]

XVIII

No puedo omitir la intervención de Julio Prieto, el dibujante de la revista Barandal y lejano amigo de la juventud. [...] Desde aquí lo saludo con el recuerdo de los días preparatorianos y el orgullo de haberlo conocido en ellos, al lado del inolvidable Salvador Toscano, del ausente Octavio Paz y del inquebrantable Rafael López Malo.

"“Un Saludo a Julio Prieto" (p. 4)[19]

XIX

Octavio Paz cursó la carrera de Derecho, pagó todas las materias, menos la última: Derecho Mercantil. Un poeta, dijo entonces, no debe correr el riesgo de aprobar una asignatura tan vinculada a menesteres muy distantes del milagro o el misterio de la palabra.

"Nociones incompletas acerca de un poeta joven" (p. 3)[20]

XX

Joaquín Díez-Canedo, seudónimo bien conocido de Joaquín Mortiz, me hace llegar el más reciente libro de Efraín Huerta, Los eróticos y otros poemas. En la primera página veo, manuscrita, esta pregunta: “¿Te acuerdas de aquella noche de 1935, en la Plaza de Santiago? Por ti y por Enrique Ramírez y Ramírez nació mi primer libro”. Naturalmente tengo esa noche en mi memoria. Efraín, Enrique y yo fuimos a pie desde la calle de San Ildefonso al departamento donde vivía el primero con su familia. En un pequeño cuarto con vista a los árboles, tenía Huerta sus libros y una mesa con papeles escritos con esa esbelta letra suya. Allí estaba, inédito, Absoluto amor, poemas de los veinte años, pero de expresión segura y relámpagos originales, a veces oscuros, a veces amarillos. Enrique y yo los leímos, cada uno en silencio; Efraín fumaba interrogante. Ramírez y yo nos vimos a los ojos y, casi al mismo tiempo, dijimos uno y otro: debes publicar este libro inmediatamente. Efraín sonrió entre dudoso y entusiasta. Insistimos. Al poco el libro salía de la imprenta y el nombre de Efraín Huerta empezó a ser conocido. […]

Sí, Efraín Huerta, me acuerdo de aquella noche de 1935 en la Plaza de Santiago y otras en la calle de Rhin, en Popotla, en el barrio de La Tabacalera, en los sitios cercanos a nuestro Popular, en el café de Alfonso, en la Plaza Garibaldi y en el Leda.

“Sí, Efraín, me acuerdo…” (p. 5)[21]

XXI

Existen los verdaderos escépticos. Yo he conocido uno, el único de verdad que he visto. Allá por los años de 1930 a 1934, cuando había aún Universidad y solía haber alumnos —aunque ya desde entonces faltaban los maestros—, recorría las calles de San Ildefonso, los cafés de chinos de las calles de Argentina y del Carmen, las cantinas estudiantiles, un señor que se llama Renato Leduc y es poeta. Lo de menos es describir su figura física tan conocida y tan cariñosamente recordada por los estudiantes de entonces o relatar los episodios de su vida escolar.

“Divagación sobre un escéptico” (p. 3)[22]

XXII

Pero los recuerdos se acumulan; crecen, como indómitas serpientes los renglones, y esto ya parece interminable. Queden para otra noche las estampas de la Estufita y de la Rígida, musas ilustres, una de fuego y otra de hielo. Además no resulta inadecuado concluir, oh Alfred Hitchcok, con cierta dosis de suspenso. Perdón y muchas gracias.

"Nociones incompletas acerca de un poeta joven" (p. 3)[23]

NOTAS

[1] José Alvarado, “Colocación sin colores”, Barandal, núm. 7, marzo de 1932, pp. 8-11.

[2] José Alvarado, “Nociones incompletas acerca de un poeta joven”, La Cultura en México, núm. 491, 7 de julio de 1971, p. 2.

[3] José Alvarado, “México, 1930: Una ciudad desaparecida para siempre”, en Luces de la ciudad, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1978, p. 89.

[4] Alvarado, “Nociones incompletas...”, op. cit.

[5] José Alvarado, “La capital del país” en Génesis del San Lunes, 2019, pp. 113-114.

[6] Alvarado, “México, 1930... ”,op. cit., pp. 91-93.

[7] José Alvarado, “Nostalgia de San Ildefonso” en Antología, México, Cal y Arena, 2018, pp. 324-326.

[8] José Alvarado, “Educación y universidad”, en Visiones mexicanas y otros escritos, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 98.

[9] “Páginas consanguíneas” en Tiempo Guardado, México, Secretaría de Educación Pública, 1976, p. 102.

[10] Alvarado, “México, 1930... ”, op. cit., pp. 91-93.

[11] José Alvarado, “Libros y autores”, en Visiones mexicanas y otros escritos, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, pp. 134-135.

[12] José Alvarado, “Bajo el signo de Octavio Paz” en Antología, México, Cal y Arena, 2018, p. 106.

[13] Alvarado, “Nociones incompletas...”, op. cit.

[14] Ibid, p. 2

[15] Alvarado, “Bajo el signo...”, op. cit., p. 107.

[16] Alvarado, “Nociones incompletas...”, op. cit., pp. 2-3.

[17] Ibid, p. 3.

[18] Alvarado, “Bajo el signo...”, op. cit., p. 106.

[19] José Alvarado, “Un saludo a Julio Prieto”, El Nacional, 3 de marzo de 1951, p. 4.

[20] Alvarado, “Nociones incompletas...”, op. cit., p. 3.

[21] José Alvarado, “Sí, Efraín, me acuerdo…”, La Cultura en México, núm. 648, 10 de julio de 1974, p. 5.

[22] José Alvarado, “Divagación sobre un escéptico”, El Popular, 7 de marzo de 1940, p. 3.

[23] Alvarado, “Nociones incompletas...”, op. cit., p. 3.